Autre possibilité,

on peut aborder la question depuis les manières dont, selon les contextes, la théologie prend pour figure paradigmatique le pauvre, la femme, le colonisé, le migrant ou le corps souffrant., etc. Chaque point de départ humain ne modifie-t-il pas la lecture de l’Écriture, la compréhension de la révélation, la manière d’articuler foi et justice? Penser Dieu à partir des marges ou à partir du « normal », est-ce que cela aboutit pas aux mêmes élaborations théologiques ou aux mêmes pratiques ecclésiales? Comment réfléchir à cela pour penser l'acte théologique?

Enfin, on peut explorer la question

depuis la manière dont différents écrits théologiques, patiemment, ont mis en scène et réfléchit l'humanité. Pour éclairer cette dynamique, le conférencier s’est tourné vers la Somme théologique de Thomas d’Aquin. Loin d’un traité abstrait, l’œuvre y déploie une véritable anthropologie, accumulant divers couches de l'expérience humaine les unes après les autres. Ainsi Thomas d'Aquin, en théologien déclare que sa perspective sera celle d'un être spirituel créé par Dieu et tourné vers Dieu. Mais rapidement, il ajoute que les humains, sont homme et femme, qu'ils ont un corps avec ses besoins. Puis lentement, il ajoute des dimensions à l'humain: être de relation, de connaissance et de désir, inséré dans un monde de sens et de chair. En suivant la trame du texte – de la création à la condition originelle, jusqu’à l’incarnation du Verbe – se dessine une humanité pensée couche après couche, où chaque dimension de l’existence prépare la compréhension de l'humanité du Christ. La première partie de la Somme théologique se termine sur les modalités de la coopération des humains au gouvernement divin: cela passe pas une réflexion sur la production du sperme!

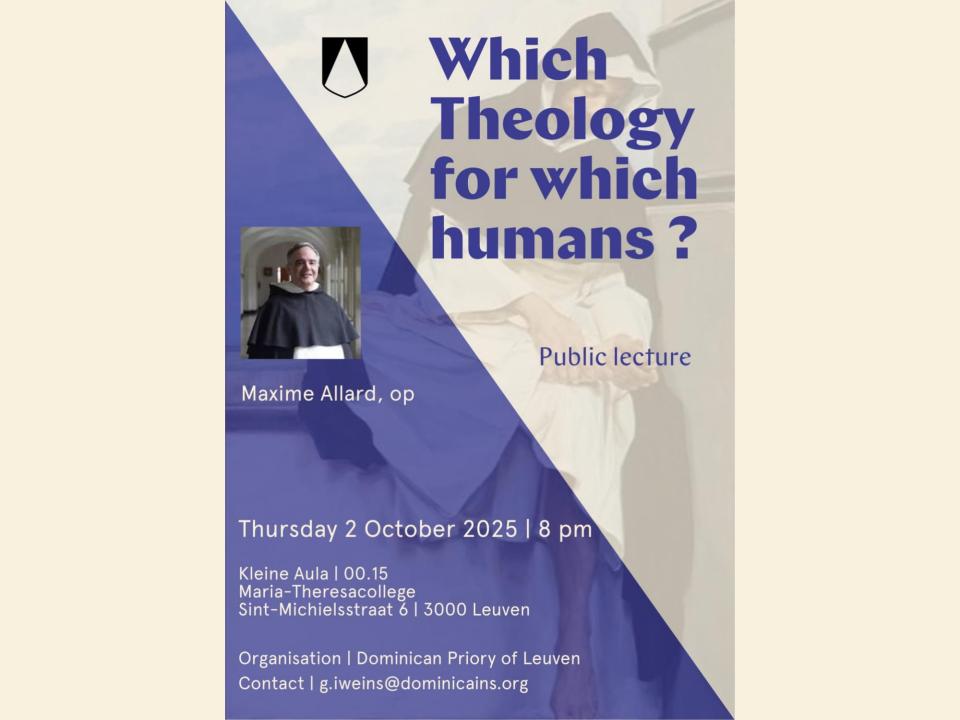

Fr Maxime Allard, OP souligne

ainsi que toute théologie engage une certaine idée de l’humain, souvent implicite, qu’elle révèle autant qu’elle construit. En ces temps où les institutions, les sciences et les cultures bousculent nos représentations, il appelle à repenser ensemble la manière d’articuler la quête de Dieu et la diversité des visages humains. L’interrogation demeure ouverte, comme un espace de dialogue et de responsabilité partagée : la théologie, si elle veut rester vivante, doit sans cesse muter, repenser l'humain dans sa complexité et le faire depuis les demandes d'hommes et de femmes, dans des institutions à adapter à celles-ci.