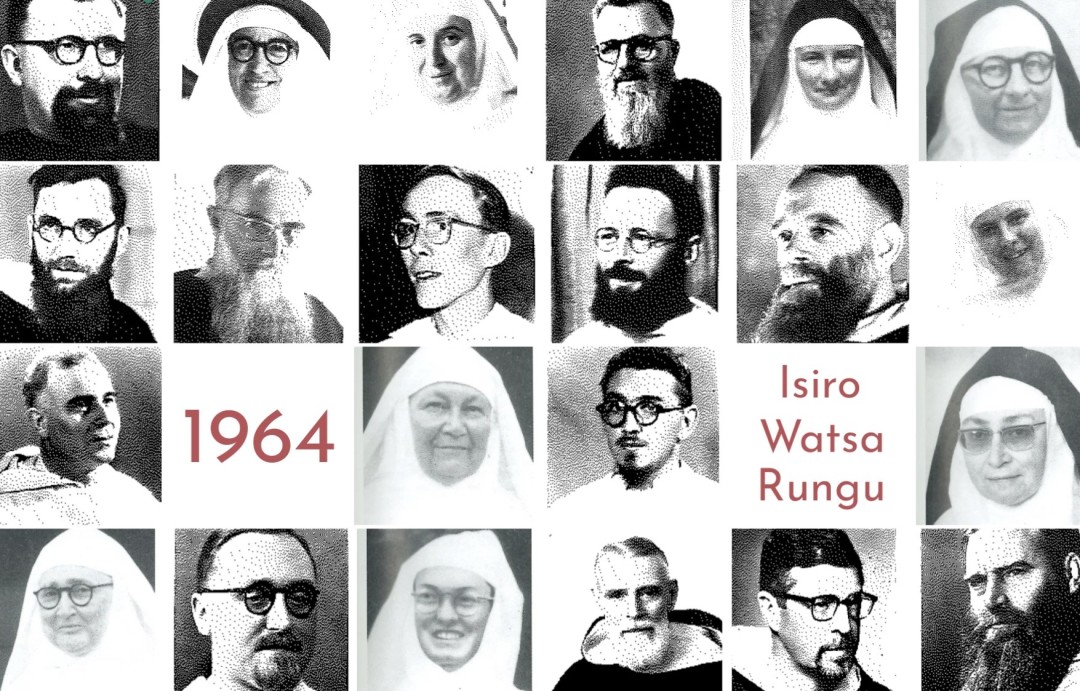

A la mémoire des victimes dominicaines de la rébellion Simba

Congo, 1964.

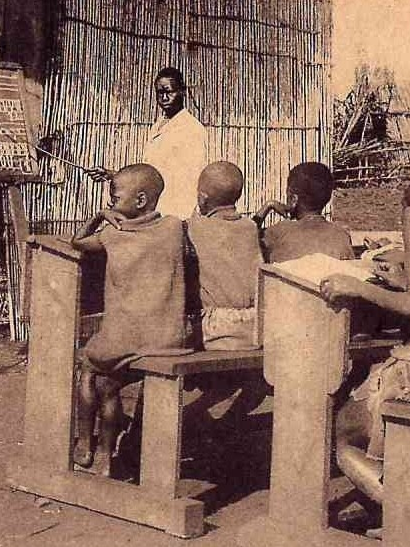

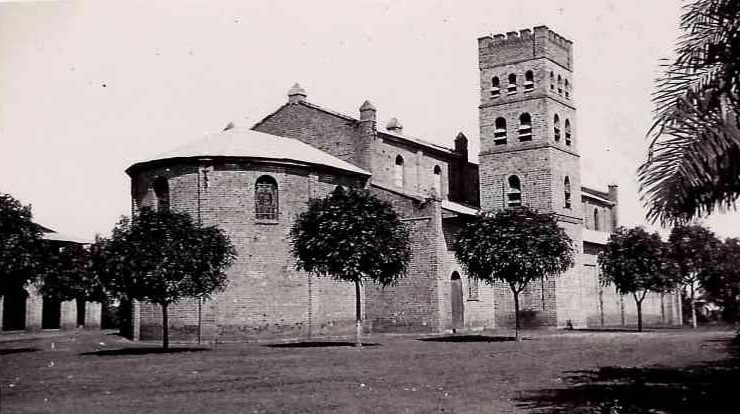

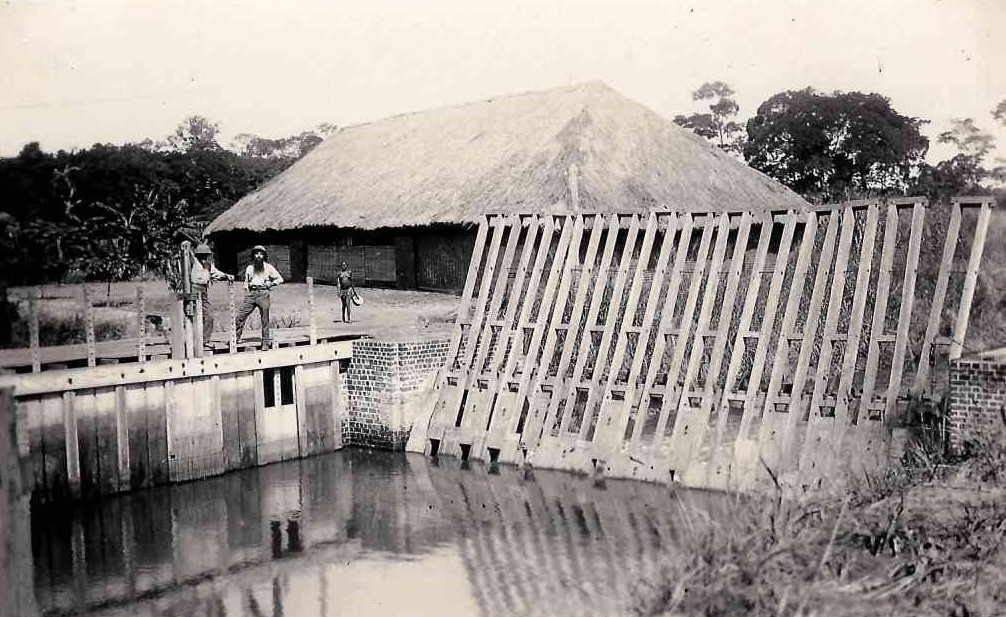

Des bandes armées aux motivations diverses déferlent sur le territoire de l'ancienne colonie belge. Elles sont composées pour l'essentiel de jeunes convaincus d'être invincibles, se considérant comme des "Simbas" ("lions" en swahili). Leurs chefs sont encouragés et soutenus par des éléments extérieurs le plus souvent communistes (URSS, Che Gevara, Chine) ou voisins (Ouganda).

En quelques mois, les Simbas gagnent un terrain de plus en plus étendu. En septembre 1964, la moitié de l'immense territoire congolais est entre leurs mains (Est). L'inflation galopante, la corruption, le départ brutal de la majorité de la population blanche et bien d'autres facteurs, ont fragilisé un pays qui compte à peine quatre années d'existence. Les gens ont envie de changement, ils sont tentés - un temps.

Peu à peu l'atmosphère devient instable, de plus en plus inquiétante, la terreur gagne toute la population tant locale qu'étrangère. On fuit en brousse. A partir du mois d'août, les prises d'otages étrangers se répandent.

En novembre après une ultime tentative de négociation avec les rebelles, les puissances extérieures (Belgique, Etats-Unis, Grande-Bretagne) se décident à intervenir. Ce sont les opérations "Ommegang", "Dragon rouge" à Stanleyville/Kisangani et "Dragon noir" à Paulis/Isiro où les paracommandos belges se sont illustrés, soutenus au sol par des soldats Lunda (Katanga). Ces pages sont connues.

Il y a peu, Amélie Nothomb évoquait dans Premier Sang (Albin Michel, 2021), le rôle de son père, Patrick Nothomb, alors consul de Belgique à Stanleyville/Kisangani, qui fut emprisonné par les rebelles avec lesquels il négocia pour sauver un maximum de vies durant quatre longs mois.