L’étrange nuit d’Abram (Genèse 15, 1a.5-12.17-18)

La parole du Seigneur vint à Abram dans une vision. […] Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles si tu es capable de les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta descendance ». Abram eut confiance dans le Seigneur et il estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays pour en prendre possession. » Et il [Abram] dit : « Seigneur Dieu, comment saurai-je que j’en aurai possession ? » Il lui dit : « Prends pour moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Il prit pour lui tous ces animaux, les partagea par le milieu, et plaça chaque part en face de l’autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les rapaces descendirent sur les cadavres, et Abram les chassa. Le soleil était sur le point de se coucher quand un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tombait sur lui. […] Le soleil se coucha, et les ténèbres survinrent, et voici un four fumant et une torche enflammée qui passa entre ces moitiés [d’animaux]. En ce jour-là, le Seigneur prit un engagement solennel envers Abram en disant : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le fleuve d’Égypte jusqu'au grand fleuve, l’Euphrate. »

Conformément à ses bonnes habitudes, notre censeur s’est livré à un savant découpage-écrémage du texte de Genèse 15. Il débarrasse le texte final de passages estimés plus tardifs selon une hypothèse sur la rédaction de ce chapitre, hypothèse remontant au siècle dernier. (Pour la petite histoire, je constate régulièrement que, dans le lectionnaire, le censeur découpe les textes de l’Ancien Testament en fonction de ce que les exégètes considéraient comme la forme originaire du texte à la fin des années 1960. Ce découpage était donc forcément tributaire d’hypothèses historiques, depuis lors éreintées en faveur d’autres hypothèses à leur tour combattues, et ainsi de suite. Ma « tribu » est donc loin d’être innocente dans le massacre des textes que je brocarde régulièrement dans ces commentaires.)

Dans la version complète du ch. 15 de la Genèse, le début de la lecture de ce dimanche est en réalité la fin du tout premier dialogue entre Dieu et Abram, un dialogue qui a lieu dans le cadre d’une vision. À une promesse assez vague de récompense que le Seigneur lui fait, le patriarche répond qu’il n’en a que faire, puisque malgré une promesse que Dieu a déjà répétée par deux fois, il est toujours sans enfant. À ce premier reproche, Dieu ne répond pas. Alors Abram le met en cause directement : « Tu ne m’as pas donné de descendance – dit-il – et c’est mon serviteur qui sera mon héritier ». Le patriarche laisse entendre que si, à sa mort, ses biens doivent passer à un étranger, une récompense ne l’intéresse pas. Il pousse ainsi le Seigneur à préciser ses promesses et à parler pour la première fois d’un fils biologique : c’est lui, précise-t-il, qui héritera d’Abram. Mais Dieu ne s’en tient pas là : il conduit le patriarche dehors et l’invite à contempler le ciel, où les étoiles évoquent de façon lumineuse la descendance innombrable qui sera la sienne à partir du fils promis. C’est alors qu’Abram, après avoir mis Dieu sur la sellette, change d’attitude : considérant que Dieu est fiable dans ses promesses, il entre dans la confiance.

Littéralement, l’hébreu dit : « Et il considéra cela pour lui comme juste ». Qui est le sujet de ce verbe ? Pour la version liturgique qui suit l’interprétation que le Nouveau Testament donne de ce pas-sage (« Le Seigneur estima qu’il était juste »), c’est Dieu qui considère Abram comme juste parce qu’il met sa confiance en lui. Mais l’hébreu n’est pas aussi clair, et cela pourrait aussi être Abram qui estime que le Seigneur est juste envers lui : en effet, il ne s’est pas dérobé à la critique voilée que lui adressait le patriarche, mais il y a répondu en précisant sa promesse, conformément aux attentes de son interlocuteur. L’ambivalence de l’hébreu est remarquable : Abram considère que Dieu se montre juste dans la relation avec lui, tandis que Dieu considère qu’Abram est juste puisqu’il met sa confiance en lui. La première discussion entre les deux débouche ainsi sur un ajustement de leur relation. Un ajustement qui semble encourager le Seigneur à poursuivre en formalisant l’autre promesse qu’il a faite précédemment à Abram : lui donner un pays qui sera le sien.

« Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays… » En reprenant l’histoire par le début, Dieu se présente comme celui qui a pris l’initiative de libérer Abram d’un pays de mort (situation évoquée dès l’apparition du personnage d’Abram à la fin du ch. 11 de la Genèse). Déjà alors, son but était de lui donner un pays où il serait vraiment chez lui – en réalité, c’est sa descendance qui connaîtra cette chance, comme Dieu le précise aux versets 13-16, censurés. Plein d’assurance dans la relation désormais ajustée avec Dieu, Abram demande alors un signe. Le Seigneur lui répond de façon étrange. Il lui dit de prendre une série d’animaux pour lui, Dieu, mais sans préciser quel rite il doit mettre en œuvre. Doit-il offrir un sacrifice ? En tout cas, ce n’est pas ce qu’Abram fait : il prend l’initiative de préparer ce qui pourrait constituer un autre rite. Connu par ailleurs (voir Jérémie 34,15-20), ce rite consiste à passer entre les quartiers d’un animal dépecé pour solenniser un engagement que l’on prend. L’idée sous-jacente est sans doute de signifier qu’en cas d’infidélité, on méritera de subir le sort funeste de l’animal. En coupant les bêtes en deux et en disposant les quartiers face à face, Abram ouvre comme un couloir où passer ; mais Dieu pourrait tout aussi bien consumer les bêtes par le feu, ce qui reviendrait à les agréer comme un sacrifice (voir Juges 6,19-21). C’est ainsi qu’après avoir préparé la scène, Abram semble attendre la réaction de Dieu. Attentif cependant, il ne laisse pas les rapaces approcher des carcasses, au risque de souiller la scène rituelle.

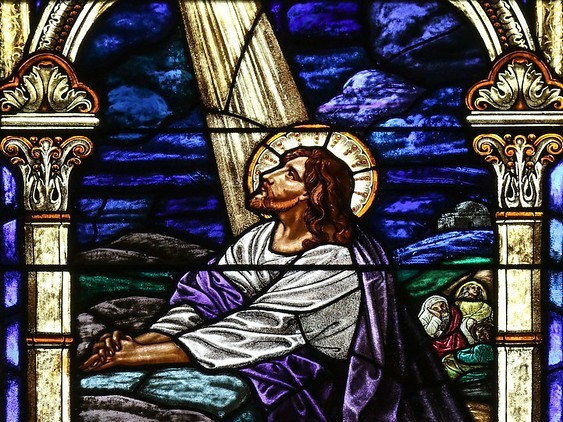

Avec le crépuscule, Abram se trouve plongé dans une atmosphère mystérieuse qui a quelque chose d’effrayant parce que propice à une manifestation divine. Quand l’obscurité tombe, un signe étrange survient : un four produit de la fumée comme s’il y avait quelque chose à masquer : serait-ce la torche enflammée qui passe ? Ce serait le signe d’un dieu qui, en même temps, se montre et se cache, comme cela se reproduira à la montagne du Sinaï lors de l’alliance avec Israël ? Ainsi, plutôt que de brûler les animaux comme si c’était un sacrifice, le Seigneur passe entre les morceaux. De ce geste, le narrateur précise immédiatement le sens : Dieu s’engage solennellement envers Abram à donner le pays en possession à sa descendance, et l’extension du pays évoqué par ses frontières fluviales sou-ligne à sa façon la générosité du don que Dieu promet ici. Telle est sa réponse à la « foi » d’Abram. En effet, la confiance en la parole de l’autre constitue pour Dieu un espace où il peut s’engager sans retour.

(1)La version liturgique suit les traductions courantes : « le Seigneur conclut une alliance avec Abram ». Le terme hébreu utilisé ici (berît) est traduit de façon quasiment automatique par « alliance ». Or, il peut prendre différents sens en fonction du contexte. Ici, Abram ne s’engage aucunement envers Dieu alors que l’expression française « conclure une alliance avec » suppose un engagement bilatéral.