« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit ». Ainsi s’achève le récit des noces de Cana, l’évangile du jour. Le terme archè, « commencement », pourrait aussi être traduit « archétype », « modèle » de tous les signes (relatés dans le 4e évangile). Quant au mot sèmeion, « signe », il n’équivaut pas à notre « miracle ». Un signe est une réalité qui renvoie à autre chose. Et puisque c’est « Jésus [qui l’]accomplit », le signe évoque quelque chose de sa personne, de son œuvre. Mais comment décoder le signe ? La clé se trouve sans doute dans les Écritures, entendons : l’Ancien Testament. Une piste pour comprendre le signe de Cana se trouve dans le texte d’Isaïe retenu comme première lecture.

2ème Dimanche

« Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom !»

(Psaume 96,1-2)

Un salut imminent (Isaïe 62,1-5)

Pour Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse en pleine clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t’appellera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus : « Abandonnée ! » À ta terre, on ne dira plus : « Désolation ! » Mais on t’appellera « Mon plaisir en elle », et ta terre « Épousée », car le Seigneur trouve en toi son plaisir et cette terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes fils t’épouseront. Comme un mari se réjouit d’une fiancée, de toi, ton Dieu se réjouira.

Un disciple d’Isaïe s’adresse à Sion / Jérusalem avec des accents lyriques. Des déportés sont rentrés de Babylonie, suite à l’édit de Cyrus leur permettant de retourner dans leur pays. Une voix prophétique avait annoncé un retour glorieux, enthousiasmant. La réalité est tout autre. Rapidement, des difficultés sape l’euphorie des premiers Judéens revenus au pays. D’où les plaintes amères qui se font en-tendre : « Nous espérions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et c’est dans le noir que nous marchons. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d’un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n’ont pas d’yeux. Nous trébuchons en plein midi comme dans la pénombre, en pleine santé, nous sommes comme des morts. Nous tous, nous grondons comme des ours, et comme des colombes, nous gémissons, nous gémissons. Nous espérions le jugement, mais rien ! le salut, mais il est loin de nous » (Isaïe 59,9b-11). Ces gens s’accusent même et se lamentent : ce sont leurs révoltes, leurs fautes qu’ils paient…

En réponse à ses contemporains désespérés, le prophète élève la voix contre la morosité ambiante. S’appuyant sur sa foi et sur les paroles des prophètes qui l’ont précédé, il tente de réveiller l’espérance et l’optimisme par des annonces de bonheur empreintes d’un lyrisme plein d’enthousiasme. Dans le passage retenu pour ce dimanche, il annonce qu’il ne cessera de harceler le Seigneur jusqu’à ce qu’il fasse justice à son peuple, le restaure, lui rende sa grandeur. Pour évoquer cette restau-ration attendue, il multiplie les images : dans les ténèbres du peuple revenu à Sion, Dieu va faire jaillir la lumière ; dans son malheur, il va intervenir en sauveur. Jérusalem deviendra le signe éclatant de la royauté universelle de son Dieu (diadème étincelant). Se sent-elle comme une femme abandonnée, comme un pays ravagé ? Désormais, répond le prophète, elle sera la préférée de Dieu qui se liera à son pays par un lien aussi fort qu’intime. Une double alliance sera ainsi restaurée : entre la ville et ses habitants (ses « fils ») et entre cette communauté et son dieu qui mettra en elle son plaisir et y trouvera sa joie.

La dernière image à laquelle le prophète recourt est celle des épousailles. Jérusalem est comme une femme, comme la mère de ses habitants – l’image est fréquente dans la Bible. Sa relation à Dieu est comparée ici à la relation entre une femme et son époux – une métaphore volontiers utilisée par les prophètes (cf. Osée 1–3 ; Jérémie 3 ; Ézéchiel 16). C’est une façon de parler de l’alliance. Une autre métaphore courante est celle du pacte entre un suzerain et un vassal (c’est le modèle attesté dans le Deutéronome, par ex.) : elle implique un lien de type juridique comprenant des lois, des devoirs, des menaces en cas d’infidélité, etc. Par rapport à ce modèle, celui de la relation entre époux a d’autres connotations : positivement, l’intimité, le respect mutuel, l’affection partagée, mais aussi la fécondité, le plaisir, la joie de la rencontre ; négativement, l’infidélité, l’adultère ou la prostitution, la répudiation, etc. C’est cette image que le récit de Cana exploite quand il met en scène des noces.

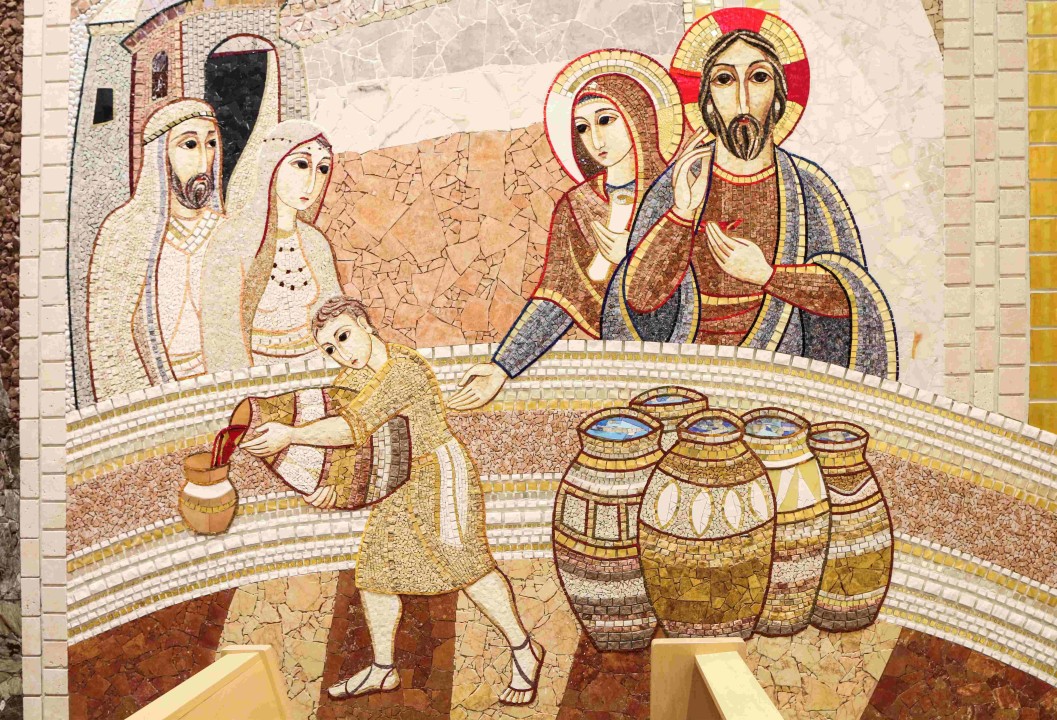

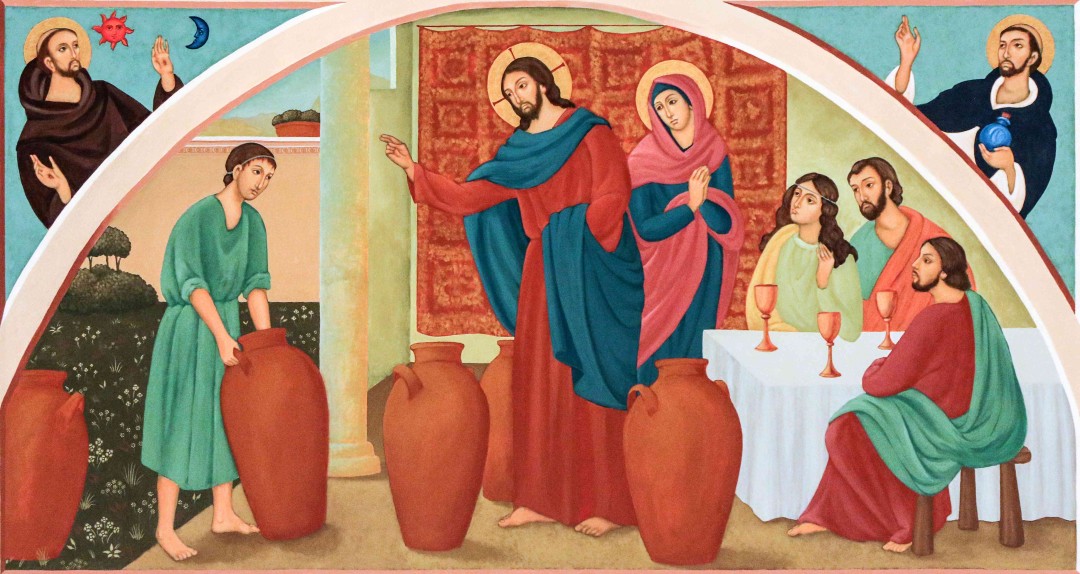

Des noces à Cana (Jean 2,1-11)

Et le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est pas encore là / n’est-elle pas déjà là, mon heure ? » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Quoi qu’il vous dise, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour la purification (rituelle) des Judéens ; chacune contenait deux à trois mesures [environ 100 litres]. Jésus dit aux servants : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et le maître du repas goûta l’eau devenue vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais les servants le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens sont enivrés, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Ceci fut le commencement des signes que Jésus accomplit, à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

En fait de noces, le récit est plutôt étrange : on n’évoque jamais la mariée mais on présente plutôt des invités, on tombe à court de vin, une convive intervient de sa propre initiative, on recourt à de l’eau non alimentaire contenue dans des jarres énormes en pierre, le marié est interpellé comme s’il était responsable du vin… Tous ces traits insolites donnent à penser que l’on a affaire à une sorte de parabole construite à partir d’une thématique connue de l’AT. Un peu comme l’histoire des mages par la-quelle Matthieu évoque la première manifestation publique de Jésus, que Jean raconte à sa façon dans cette page (« il manifesta sa gloire »). En ce sens, la curieuse mention du « 3e jour » (remplacée dans la version liturgique par un « en ce temps-là » aussi inusable que déplacé) pourrait se comprendre comme une référence au jour de la résurrection, jour du signe définitif dans lequel éclate la gloire du Christ. Plus largement, elle pourrait renvoyer aux grands événements situés un 3e jour dans l’AT (par ex. la manifestation de Dieu dans le cadre de l’alliance au Sinaï en Exode 19,11).

Il s’agit donc d’un mariage, fête de l’union entre deux personnes, entre deux familles. Mais la première personne à être introduite, c’est « la mère de Jésus » (et non pas « Marie », que l’auteur du 4e évangile n’appelle jamais par son nom). Jésus l’appellera « Femme ». Dans la symbolique biblique (prophétique en particulier), la Femme, la Mère, c’est Jérusalem avec ses habitants, et plus largement le peuple d’Israël – épouse de Dieu par l’alliance. C’est au sein de ce peuple que Jésus est né : Israël est donc comme sa mère, en quelque sorte.

Quand le vin manque, la mère de Jésus interpelle ce dernier et lui fait remarquer l’absence de vin : « ils n’ont pas de vin » (et non : « ils n’ont plus de vin »). Israël n’a pas de vin, boisson des réjouissances et donc aussi des noces. En revanche, il a de l’eau, beaucoup d’eau : celle des purifications rituelles. Ce détail peut avoir du sens quant à la façon dont Israël vit l’alliance avec Dieu – plus exactement sur la façon dont l’évangéliste comprend ou apprécie cette alliance. À ses yeux, c’est une alliance sans vin, sans joie (voir Psaume 104,15 : « le vin réjouit le cœur des humains », et aussi Juges 9,13, Ben Sira 31,27-28…). C’est une relation où, pour s’approcher de Dieu, il faut être pur et s’efforcer de le rester, car la validité de l’alliance dépend de la conformité à des règles, à des normes rituelles. D’où la nécessité de conserver de l’eau dans d’énormes jarres. Voilà qui n’est guère joyeux ni enthousiasmant : Dieu reste lointain, et il est nécessaire de se purifier sans cesse pour pouvoir être en lien avec lui. On est loin de la joie et du plaisir des épousailles dont parle le disciple d’Isaïe !

La réponse de Jésus à sa mère est ambiguë. On peut l’entendre de deux façons. Soit « Mon heure n’est pas encore là » – et c’est une fin de non-recevoir introduite par l’expression biblique « Quoi pour moi et toi ? » qui peut signifier : « que me veux-tu ? » (traduction liturgique). Soit « Mon heure n’est-elle pas déjà là ? » – et c’est une question appelant une réponse positive, introduite par l’expression dont un autre sens serait alors, « avons-nous la même préoccupation ? ». Lorsque quelqu’un prononce une phrase équivoque, c’est à l’interlocuteur de comprendre. La phrase lui ouvre un espace de liberté où il lui faut prendre sa responsabilité. Dans le cas présent, la mère ne répond rien. Mais sa façon d’agir montre qu’elle n’a pas entendu la répartie de Jésus comme une fin de non-recevoir, mais comme une question à laquelle elle répond librement en s’adressant aux servants : oui, l’heure de se manifester est venue pour Jésus. Dans ce qu’elle dit aux servants, elle reprend les mots que le pharaon de la Genèse prononce quand il envoie son peuple demander du pain à Joseph (41,55). Elle présente ainsi Jésus comme un nouveau Joseph, suscité par Dieu pour donner la vie à Israël et aux nations en lui permettant de venir à bout du mal (voir Genèse 37–50). Quant à la formulation, elle est bien plus nuancée que le « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » de la traduction liturgique : en disant « quoi qu’il dise… », la mère laisse à Jésus la latitude d’agir comme il l’entend.

Jésus est beaucoup plus direct. Mais son ordre est étrange : à quoi bon remplir à ras bord les six cuves d’eau destinée à la purification rituelle ? L’ordre n’est-il pas absurde ? Non si l’on considère que ce que Jésus demande aux serviteurs, c’est d’aller jusqu’au bout dans l’obéissance aux exigences de l’alliance avec Israël (car, comme dit le Jésus de Matthieu, «N’allez pas penser que je suis venu abolir la Loi ou les prophètes ? Je ne suis pas venu abolir mais accomplir », Mt 5,17). Mais ensuite, avec le second ordre, il ne s’agit plus d’obéir à la loi de Moïse, mais de faire confiance à Jésus, alors que cet ordre est encore plus absurde que le premier : porter de cette eau au maître du repas (sans doute l’organisateur des festivités). Les serviteurs n’hésitent pas, et tandis que le maître la goûte, c’est du vin qu’il déguste. Et quel vin ! Au point qu’il s’en étonne, faisant reproche au marié d’avoir gardé ce nectar pour le servir à des invités éméchés… Ici aussi, la traduction liturgique met sur une fausse piste : si est « changée en vin » c’est que quelqu’un l’a transformée (suivez mon regard !). Le grec dit au contraire : « l’eau devenue vin ». Mais comment l’est-elle devenue ? À la faveur d’une synergie entre plusieurs acteurs : la mère (le peuple d’Israël) qui espère avec confiance que le salut de Dieu se manifeste et qui agit en ce sens ; Jésus qui ne se dérobe pas quand il s’agit de manifester qui il est et de s’exposer ; les serviteurs fidèles qui, agissant comme la mère le leur a recommandé, font ce que Jésus leur dit. Voilà ce qui permet que l’eau des purifications devienne le vin d’une alliance joyeuse, vin d’une qualité inégalée et donné en abondance. Ce qui suscite la question à laquelle la remarque du maître du repas fait écho : pourquoi Dieu a-t-il attendu aussi longtemps avant d’inaugurer cette alliance nouvelle ?

Voilà de quoi ce « miracle » est le signe : la manifestation de la « gloire » de Jésus, c’est-à-dire la révélation de la vérité de ce qu’il est et de l’importance capitale de sa présence. Cette manifestation peut advenir là où s’installe une synergie propice à l’alliance. Cette dynamique, c’est la convergence entre le désir de la « mère » et celui de Jésus, convergence concrétisée grâce à l’obéissance et à la confiance des serviteurs. Voilà ce qui permet qu’en Jésus, grâce à sa parole, s’instaure un rapport nouveau entre les croyants et Dieu – une noce. Cette alliance inédite n’est plus centrée sur une loi et donc sur l’effort sans cesse à reprendre pour s’y conformer. Elle est fondée sur le don de Dieu offert gratuitement et généreusement, un don que reçoivent celles et ceux qui le désirent autant que Dieu.

Crédits photos : Lawrence Lew OP