Comme c’est l’usage pour les dimanches de Carême, la 1re lecture n’est pas choisie en fonction de ses rapports (supposés) avec le texte d’évangile, mais d’un thème (voir 1er dimanche de Carême). Ce n’est pas une raison pour amputer le texte de l’Ancien Testament de quelques versets (je restaure donc le texte intégral).

3ème Dimanche de Carême

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.»

(Psaume 103,8.11)

Dieu face au malheur des fils d’Israël (Exode 3,1-15)

Moïse était en train de paître le petit bétail de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le petit bétail au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l’Horeb. Le messager du Seigneur se fit voir de lui dans une flamme de feu au milieu d’un certain buisson. Moïse vit : le buisson brûlait de feu mais le buisson ne se consumait pas. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette vision extraordinaire : pourquoi le buisson n’est-il pas brûlé ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » [Dieu] dit : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il dit : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de regarder vers Dieu.

Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu leur cri sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, [vers le lieu des Cananéens et des Hittites et des Amorites et des Perizzites et des Hivvites et des Jébusites. Et maintenant que le cri des fils d’Israël est arrivé jusqu’à moi, et que j’ai vu l’oppression dont les Égyptiens les oppriment,] maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon pour que tu fasses sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »

[Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je pour aller chez Pharaon et pour faire sortir les fils d’Israël d’Égypte ? » [Dieu] dit : je serai avec toi, et voici le signe que c’est moi qui t’envoie : quand tu auras fait sortir mon peuple d’Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne ».] Et Moïse dit à Dieu : « Voici que je vais arriver près des fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous”. Ils vont me dire “C’est quoi, son nom ?”, que vais-je leur dire ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis ». Et il dit : « Dis ceci aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Dis ceci aux fils d’Israël : “le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. C’est mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge”. »

La célèbre scène du « buisson ardent » mériterait un ample commentaire. Je m’en tiendrai à la façon dont le récit met en scène le personnage de Dieu au moment où il intervient pour la première fois dans le livre de l’Exode. Le début du texte décrit son entrée en contact avec Moïse à travers un « messager » – son initiative est donc liée au désir de communiquer un message. Sa manière de se présenter vise à amener Moïse à respecter un certain mystère. La flamme qui brûle le buisson sans le brûler (sic dans l’hébreu !) est une image suggestive à plus d’un titre, le récit précisant que c’est dans ce feu que Dieu se donne à voir. Ce feu attire le regard et l’attention ; il intrigue aussi puisqu’il ne détruit pas ce qu’il brûle. Au moyen d’un tel feu, Dieu se donne à connaître comme insaisissable mais aussi sans avidité puisqu’il ne « mange » pas le buisson. Quant au feu, il est source à la fois de lumière et de chaleur, mais il impose de trouver la juste distance : trop près, on se brûle ; trop loin, on perd tout bénéfice. Et comme un feu est rarement constant, la nécessité d’ajuster la distance est permanente. Ainsi en va-t-il du dieu de l’Exode.

En cherchant le contact par ce moyen, le dieu du récit respecte Moïse. Certes, la vision étrange attire l’attention, mais l’appel de Moïse n’est pas immédiat : il intervient seulement lorsque ce dernier ne se contente pas de voir et de s’étonner, mais accepte de faire un détour, de modifier sa trajectoire, de changer ses projets. Ainsi, Dieu se fait voir, Moïse voit, s’étonne de ce qu’il voit, dévie de son chemin pour mieux voir ; le Seigneur le voit qui cherche à voir, et, en l’appelant, il répond paradoxalement à l’attente de Moïse : non pas en se montrant, mais en se faisant entendre. Une fois le contact établi grâce à la disponibilité de Moïse quand il s’entend appeler, Dieu précise alors peu à peu : il impose la distance (n’approche pas), suggère que le moment est particulier (sandales) et le lieu, singulier (différent des autres), et enfin s’identifie comme le dieu des patriarches. Ce n’est qu’alors que Moïse adopte une attitude qui atteste qu’il reconnaît son interlocuteur. La progressivité avec laquelle le Seigneur l’amène jusque-là est signe de la considération qu’il a pour lui.

Donner la parole au personnage divin est une autre façon de le présenter. Il commence par s’identifier, en lien avec le passé. Il ne dit pas « je suis ton dieu », mais « le dieu de ton père » et de tes pères, laissant à Moïse la liberté de le reconnaître comme le sien aussi. En même temps, en se situant comme le dieu dont Abraham, Isaac et Jacob ont été les alliés, il montre qu’il est autorisé à s’intéresser à leurs descendants, « les fils d’Israël (c’est-à-dire de Jacob) », à les considérer comme « son peuple ». Or, un grondement émanant de ces gens, un cri est parvenu jusqu’à lui, attirant son attention (Exode 2,23-25). C’est ce qu’il dit à Moïse, se révélant ainsi comme un dieu qui se laisse toucher par le malheur des opprimés (j’ai vu, j’ai entendu, je connais) et qui, loin de se désintéresser de leur sort, se décide à intervenir. C’est pourquoi « il est descendu », il s’est fait proche en approchant Moïse, en vue de mettre en œuvre un projet de libération en deux temps : délivrer son peuple du pouvoir esclavagiste et mortifère qui l’opprime en Égypte, et le conduire dans un autre pays qu’il décrit comme lieu de rêve, où les ancêtres vécurent parmi les nations autochtones. Mais ce projet, ce sera à Moïse de le concrétiser en allant trouver le tyran oppresseur et en arrachant le peuple à son emprise.

À ce stade, en effet, si Dieu voit, entend et décide, il ne dit rien de ce qu’il ferait pour que son plan de réalise : il remet tout dans les mains de Moïse. Légitimement, celui-ci réagit (une réaction censurée). Reprenant les mots par lesquels Dieu vient de lui assigner sa mission, il lui fait remarquer qu’il n’est rien pour le pharaon et n’a donc aucune autorité pour se présenter devant lui. Dieu ne répond pas à sa question. Il se contente de lui promettre assistance et de lui donner un signe qui n’en est pas un, puisqu’il viendra après coup, ajoutant une étape intermédiaire à son projet en deux temps. Cela frise même l’absurde : comment un tel signe pourrait-il donner une quelconque autorité à Moïse devant le pharaon ? Moïse alors attaque d’un autre côté : réaliser la mission ne pourra se faire sans que les Israélites soient d’accord de quitter l’Égypte (la suite du récit montrera que ce ne sera pas une sinécure de les en convaincre). Mais là aussi, il va devoir démontrer sa crédibilité en disant clairement au nom de qui il vient. La réponse de Dieu n’est pas plus claire. Il semble même se dérober face à Moïse : « Je suis qui je suis » – autrement dit, ça ne te regarde pas.

La même phrase (’èhyèh ’ashèr ’èhyèh) a cependant d’autres significations possibles de sorte qu’aucune traduction ne peut rendre adéquatement sa polysémie : « je suis ce que je serai », « je serai ce que je suis », « je serai qui je serai » sont de possibles traductions qui invitent à découvrir quelque chose de l’identité de Dieu dans ce qu’il montrera de lui par la suite, si Moïse accepte la mission. En un sens, la phrase suggère que le mystère de Dieu est insaisissable comme le feu, de sorte que le langage humain ne peut qu’échouer à le dire. On comprend que Moïse ne réagisse pas. (Dans les récits bibliques, quand les paroles d’un locuteur sont interrompues par une nouvelle introduction, du genre « et il dit », cela indique qu’il s’est arrêté de parler pour laisser son interlocuteur répondre, mais que celui-ci est resté sans réaction.) Dieu reprend donc la parole et se donne un nom, « Je suis/je serai ». Nouveau silence de Moïse, puis nouveau nom : YHWH, un nom qui ne renvoie à rien de connu – sauf peut-être le fait d’être ou de devenir – et par-dessus le marché, un nom imprononçable ! En réalité, le Seigneur ne peut pas faire mieux : les Israélites devront se contenter de ce nom qui n’en est pas un pour faire mémoire du dieu de leurs ancêtres qui a décidé de tirer son peuple de son esclavage. Alors, poursuivant son discours (dont la lecture ne reprend que la première phrase), Dieu détaille par le menu ce que Moïse devra faire, les difficultés qu’il rencontrera, et la façon dont le Seigneur montrera qu’il est avec lui en intervenant pour l’appuyer dans ses négociations avec le pharaon (Exode 3,16-22). Malgré cela, Moïse ne se laissera pas faire, il essaiera toutes les objections possibles et finira par pousser Dieu à bout au point de le mettre en colère… Ainsi, face à un Moïse toujours plus réticent, le Seigneur se montre toujours plus tenace. Une ténacité qui est signe de son attachement à son peuple, à sa vie et à sa liberté, mais aussi de son désir de ne pas agir seul, de ne pas se passer des humains quand il s’agit de leur liberté !

Urgence : conversion (Luc 13,1-9)

Arrivèrent à ce moment-là des gens qui rapportent à Jésus l’affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs sacrifices. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient pécheurs plus que tous les (autres) Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes sur lesquelles s’est écoulée la tour de Siloé qui les a tués, pensez-vous qu’elles étaient coupables plus que toutes les personnes habitant Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »

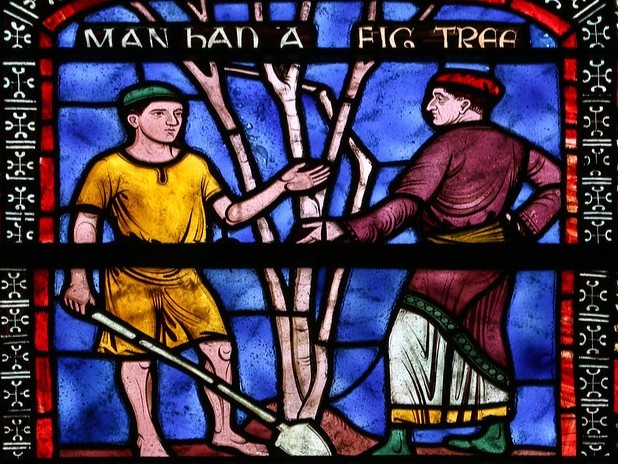

Jésus disait cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répond : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour et y mette du fumier. Peut-être fera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »

Jésus face à deux faits divers désolants : un épisode de répression sanglante par l’occupant romain, l’écroulement d’une tour faisant de nombreuses victimes. Pourquoi ces gens-là et pas d’autres, se demandent certains ? Jésus sait ce que ses contemporains répondront spontanément : plus que d’autres, ces gens étaient pécheurs et la mort est venue les punir. Mais qu’est-ce qui sous-tend cette explication ? Le désir d’ôter au malheur qui frappe aveuglément son caractère scandaleux ou absurde ; le désir de réaffirmer que Dieu est juste pour éviter de devoir mettre en question les certitudes sur lesquelles on s’appuie ; peut-être aussi, le désir de se différencier des victimes et de se sentir moins pécheur qu’elles. La réaction de Jésus est tranchante : la mort peut frapper aveuglément et sans prévenir. Mieux vaut en être conscient que chercher à expliquer l’inexplicable, ou que rationaliser l’absurde pour s’en protéger. Si quelqu’un en est conscient, il sera amené à se questionner lui-même, à interroger sa façon de vivre, ses compromissions, ses négligences, puis à voir s’il ne devrait pas changer de mentalité et de comportement. Sans cela, il risque de participer à la construction d’une société qui en-traînera tout le monde dans sa perte.

La parabole que Jésus ajoute ensuite souligne cet avertissement. Dieu attend que son peuple porte du fruit, mais à force d’être déçu, il s’impatiente. Il est prêt à temporiser, à faire tout ce qu’il faut pour permettre à de bons fruits de mûrir. Il ne désespère donc pas qu’au-delà du mal, la vie sera la plus forte. Mais sa miséricorde ne doit pas être un prétexte pour reporter le moment de changer de vie. La conversion est urgente.

Crédits photos : Lawrence Lew OP