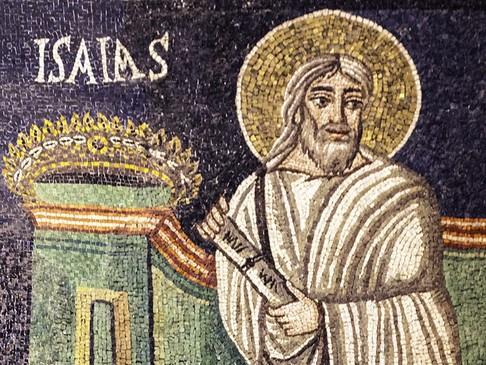

Emmanuel (Isaïe 7,10-16)

Le Seigneur parla de nouveau au [roi] Achaz : « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Achaz dit : « Je n’en demanderai pas, je ne veux pas mettre le Seigneur à l’épreuve. » Il dit alors : « Écoutez donc, maison de David ! Ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes pour que vous fatiguiez aussi mon Dieu ! C’est pourquoi mon seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte, elle est sur le point d’enfanter un fils et elle l’appellera Emmanuel (“Dieu-avec-nous”). De crème et de miel il se nourrira, pour qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont les deux rois te font trembler sera laissé à l’abandon. ».

Mais pourquoi donc le Seigneur invite-t-il le roi Achaz à lui demander un signe –et lui parle-t-il sans intermédiaire ? Mystère et boule de gomme ! Encore un passage qui sort de nulle part, grâce aux ciseaux de notre censeur liturgique. S’il a choisi cet extrait, c’est bien sûr pour le fameux « oracle de l’Emmanuel » dans lequel la postérité a lu l’annonce de la naissance de Jésus. Mais à bien y réfléchir, quel intérêt et quel sens l’annonce d’un fils à naître – plus de sept siècles plus tard ! – pouvait bien avoir pour un roi tremblant de peur face à deux rois hostiles ? Malgré cet état émotionnel, quand le prophète lui propose de demander un signe de Dieu, le roi Achaz se récrie : il ne veut pas mettre Dieu à l’épreuve, une attitude à la fois juste et louable dans la Bible (voir Exode 17,1-7 ou Deutéronome 6,16). Mais pourquoi, alors, le prophète lui reproche-t-il vertement ce refus ? Et qui sont les deux rois qui font trembler Achaz ? Sur ces points aussi, le mystère est entier. En réalité, le censeur s’en fiche, et peu importe que son choix du passage donne à penser que les écrits de l’Ancien Testament n’ont ni queue ni tête… Leur unique intérêt n’est-il pas de contenir l’une ou l’autre phrase qui prépare le Nouveau Testament, histoire de montrer que Dieu a quand même de la suite dans les idées ?

En lisant le contexte du passage sélectionné, le mystère se dissipe. C’est le prophète Isaïe qui prononce cet oracle au cœur d’une grave crise à laquelle le jeune roi Achaz est confronté. Alors qu’il est monté sur le trône depuis peu, son royaume, Juda (royaume du Sud), est agressé par deux voisins : le roi d’Israël (royaume du Nord), sans doute contraint par celui d’Aram (en Syrie actuelle). « Au temps d’Achaz (…) roi de Juda, Recine le roi d’Aram (…) et Pèqakh le roi d’Israël montèrent contre Jérusalem pour l’attaquer, mais ils ne purent pas l’attaquer. La cour d’Achaz fut informée : “Les Araméens ont pris position dans le pays d’Israël”. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. » (citation simplifiée pour la clarté). Une coalition de deux rois plus puissants que lui et déterminés à prendre sa capitale : voilà ce qui effraie à juste titre Achaz et la population de la ville. Le Seigneur envoie alors Isaïe vers le roi qui est en train de superviser des travaux destinés à permettre à la ville de soutenir le siège qui s’annonce, signe qu’il s’en remet à des moyens humains dans l’espoir de sauver sa capitale.

Voici le message que le Seigneur communique à Achaz par l’intermédiaire du prophète : « Tu lui diras : “Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre courage devant ces deux bouts de tisons fumants, à cause de la colère brûlante du roi d’Aram et du roi d’Israël. Parce qu’Aram a décidé de te faire du mal, Israël et son roi ont dit : “Montons contre [le royaume de] Juda, pour l’effrayer et le forcer à se rendre de manière à lui imposer comme roi le fils de Tabéel”. » Dans ces lignes qui ouvrent son oracle, le prophète dévoile le projet des coalisés : les Araméens ont décidé de s’en prendre au royaume de Juda dans le but d’y installer un roi à leur solde, car ils sont furieux contre Achaz – on apprend par ailleurs que la cause de leur colère est que son prédécesseur a refusé de se joindre à la coalition qu’ils ont formée pour résister à l’envahisseur assyrien. Mais en même temps qu’il transmet cette information, le prophète se moque déjà des deux agresseurs : la colère qui les enflamme fait d’eux « deux bouts de bois fumants »… qui feront long feu ! C’est ce que la suite du message explicite : le projet des deux rois est voué à l’échec. Ils ne parviendront pas à soumettre Juda, quelle que soit leur puissance. « Ainsi parle le Seigneur Dieu : “Cela ne durera pas, cela ne sera pas, que la capitale d’Aram soit Damas, et Recine, le chef de Damas, et que la capitale d’Israël soit Samarie, et Pèqakh, le chef de Samarie. » Quant au peuple de Juda et à son roi, il n’ont pas à se fier à des moyens humains, puisque le Seigneur est leur rempart. D’où l’avertissement invitant à la confiance : « Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir ».

C’est alors que, toujours par l’intermédiaire du prophète, le Seigneur invite Achaz à demander un signe : cela lui montrera qu’il peut mettre sa confiance en lui, le Seigneur et maître du monde. En refusant poliment, le roi affiche l’attitude du croyant qui n’a pas besoin de signe pour se fier à Dieu. En réalité, il préfère que celui-ci ne lui envoie pas de signe, car il serait contraint de lui faire confian¬ce plutôt que de poursuivre ses préparatifs militaires. Voilà la raison pour laquelle le prophète est excédé : sous les apparences du croyant qui se refuse à tester Dieu, Achaz cache son refus de croire en lui. Aussi, Dieu va lui donner ce signe. Sa jeune épouse va bientôt lui donner un héritier, gage de la continuité de la dynastie. Dès lors, quoi qu’il en soit de la crise présente, Dieu fera le nécessaire pour que le royaume subsiste et soit doté d’un pouvoir stable. Une telle nouvelle devrait rassurer le roi : Dieu est avec eux. C’est ce dont l’enfant sera le vivant témoin, et le nom qui sera le sien, Emmanuel, le manifestera. Car avant qu’il ait atteint l’âge de raison, c’en sera fini des deux agresseurs, ces deux bouts de tisons fumants : ils auront perdu leur territoire.

Bien qu’il soit intimement lié à un incident très spécifique, cet oracle a été conservé dans le livre d’Isaïe parce qu’il portait le souvenir de la présence indéfectible du Seigneur à son peuple, quoi qu’il en soit de la fidélité de ce dernier. Et de même que le prophète invitait le roi à mettre sa confiance en Dieu, de même le souvenir de cet incident était de nature à inviter les générations suivantes à la confiance. Par la suite, quand Israël a été privé définitivement de roi (et d’autonomie politique), un tel oracle a sans doute été réinterprété : si, en temps de crise, Dieu s’est montré fidèle à un roi au point de lui offrir un avenir alors même qu’il lui résistait, ne fera-t-il pas de même pour son peuple – et, pourquoi pas, en suscitant un nouvel Emmanuel issu de la « maison de David » ?