Paul à Antioche (Actes 13, 14.43-52)

Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place.

[…]

Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de judéens et de convertis qui adorent le Dieu unique les accompagnèrent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les judéens virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : “J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre”. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les judéens provoquèrent de l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.

Encore une fois ! Qu’est-ce qui se cache sous les […] que le censeur n’a pas indiqués ? Pourquoi les judéens (ici, les fidèles de la religion juive) sont-ils jaloux de voir les foules affluer à la synagogue ? Pourquoi en veulent-ils à Paul et à son compagnon de voyage Barnabé ? Quelle parole de Dieu ceux-ci leur ont-ils adressée ? Pourquoi expulser ces deux apôtres de la ville ? Bref, la clé pour comprendre toutes ces choses et d’autres encore échappe à celui qui est privé des versets 15 à 42, mais c’est « évidemment » trop long. Et après tout, un résumé de l’histoire du salut culminant dans la résurrection de Jésus, source du pardon de Dieu, présente un intérêt tout relatif pour des croyants qui connaissent cela par cœur.

Je résume… (mais il serait utile d’aller lire !).

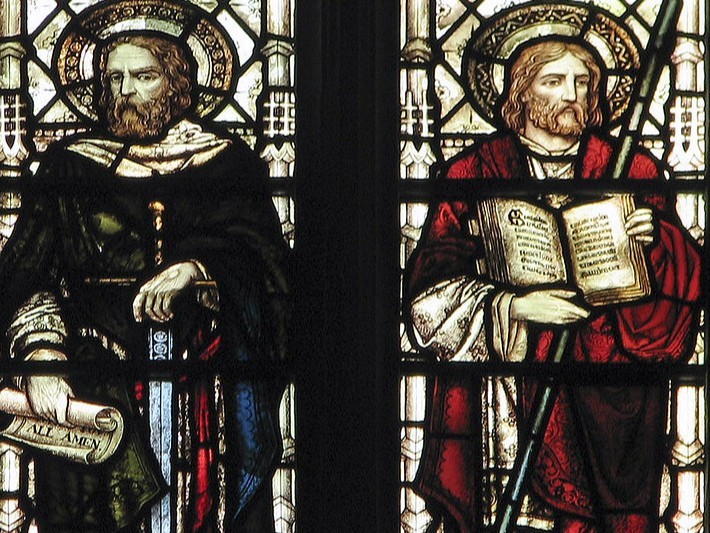

Dans la synagogue d’Antioche, après la lecture des textes tirés de la Loi et des Prophètes, les chefs de ce lieu de culte invitent Paul et Barnabé, qui arrivent de l’étranger, à prendre la parole. Paul se lance donc dans une homélie à sa façon. Il reparcourt l’histoire du peuple d’Israël : les patriarches, l’esclavage en Égypte, l’exode, le désert, le don du pays, les Juges, Samuel et les premiers rois, dont David, l’homme selon le cœur de Dieu, qui a accompli les volontés de ce dernier. C’est dans la descendance de ce roi que Dieu a envoyé le sauveur qu’il avait promis : Jésus, celui que le baptiste a annoncé, et qui a concrétisé cette parole de salut. Mais les gens de Jérusalem et leurs chefs ont condamné Jésus, sans savoir qu’ils accomplissaient ainsi les paroles des prophètes qui avaient annoncé le rejet et la mort du messie. Mais Dieu a ressuscité son fils, conformément aux Écritures : ceux à qui il est apparu ensuite sont ses témoins. C’est en cette qualité que, dans la synagogue d’Antioche, Paul annonce la bonne nouvelle qui accomplit ce que les Écritures disaient de David. Il conclut alors en redisant l’essentiel de la bonne nouvelle et en ajoutant une mise en garde, tirée du prophète Habaquq (1,5), à l’adresse de ceux qui resteraient sceptiques (v. 38-41) :

Sachez-le donc, mes frères : c’est par lui (Jésus) que le pardon des péchés vous est annoncé et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu’il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes : « Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait ».

Au sortir de la synagogue, des assistants demandent à Paul et Barnabé de venir le sabbat suivant leur parler à nouveau de ces choses. D’autres les accompagnent, touchés par la grâce de Dieu (cf. dé-but du 2e § de la lecture). Cela dit, l’intervention de Paul a fait grosse impression, et la quasi-totalité de la ville arrive à la synagogue une semaine plus tard pour entendre « la parole du Seigneur » de la bouche de l’apôtre. Ce succès avive la jalousie des judéens qui restent fidèles au seul Moïse (et tombent sous la menace du prophète Habaquq) : ils contre-attaquent, coupent la parole, injurient. Ambiance ! Calmement, les deux apôtres finissent par tirer la conclusion qui s’impose : la bonne nouvelle était d’abord pour les Israélites, mais ils la rejettent. Donc, les messagers du Christ Jésus se tourneront vers les autres, les « païens », à qui la lumière du salut est aussi destinée, comme Dieu l’a annoncé par Isaïe à propos de son Serviteur (Isaïe 49,6).

Cette finale du récit (qui fait l’objet de la lecture) est, pour l’auteur du livre des Actes, une façon d’expliquer aux communautés chrétiennes issues du monde païen pourquoi un certain nombre de croyants d’Israël n’ont pas rejoint leurs rangs (une explication très probablement caricaturale d’un point de vue historique). Cela éclaire aussi pourquoi l’histoire du salut initiée avec les patriarches se prolonge, non avec tout le peuple qui descend d’eux, mais avec celles et ceux qui croient en Jésus. On perçoit ici la volonté apologétique de l’auteur des Actes. Du reste, celui-ci insiste sur l’odieuse hostilité des croyants judéens à l’égard des apôtres qu’il présente sous un jour très positif. C’est là un procédé destiné à détourner définitivement son lecteur de cette bande d’agités de mauvaise foi. Mais avec du recul, ne peut-on se demander si la mauvaise foi n’est pas aussi un peu de son côté ?

Cela dit, si l’on regarde les choses de façon plus neutre, ce texte illustre la résistance à la nouveauté, quand celle-ci oblige quelqu’un à bouger, à se remettre en question, à renoncer à des certitudes et au confort qu’elles offrent. Il illustre la difficulté à accepter la différence, surtout quand il s’agit de ce à quoi on tient le plus, parce que, quand elle est prise au sérieux, la différence oblige à voir les choses avec un autre œil, et donc à relativiser sa propre position (ce dont l’auteur des Actes est apparemment incapable, d’ailleurs). Ce texte illustre encore les ravages que peuvent causer les certitudes religieuses qui, au lieu de libérer la personne, ne la « sauvent » que de son angoisse devant l’altérité et la nouveauté, en renforçant sa carapace protectrice. De telles certitudes font-elles autre chose que mettre Dieu au service de la mort ?