Emmaüs (Luc 24, 13-35)

Le même jour [le premier de la semaine], deux disciples marchaient vers un village appelé Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem [± 2 heures de route], et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils parlaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même, s’approchant, marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Es-tu le seul étranger résidant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s’est passé ces jours-ci ? » Il leur dit : « Quoi ? » Ils lui dirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, l’ont fait condamner à mort et l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. Mais des femmes de notre groupe nous ont stupéfaits. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient eu aussi une vision : des messagers, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et l’ont trou-vé comme les femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Lui-même leur dit : « Hommes sans intelligence, au cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Et ils approchèrent du village où ils se rendaient. Lui fit mine d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir en disant : « Reste avec nous, car le soir est proche et déjà le jour baisse. » Alors il entra pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, prenant le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donnait. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se relevèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les Onze et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur a réellement été réveillé et il est apparu à Simon. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment il s’était fait con-naître par eux à la fraction du pain.

Ce récit est l’histoire d’une transformation radicale. Au début, deux hommes qui étaient avec les Onze quand les femmes étaient revenues du tombeau, quittent Jérusalem. Les événements de la passion les ont accablés. Absorbés par leur abattement et leurs questions, ils sont comme aveugles. Luc leur laisse longuement la parole, comme pour rendre palpable leur tristesse découragée. Le Nazaréen avait éveil-lé chez eux un grand espoir : il était pour eux un prophète, sans aucun doute un envoyé que Dieu avait revêtu de sa puissance. Pourtant, il a été exécuté par les chefs religieux du peuple, donc avec l’autorité qu’ils exercent de la part de Dieu sous le regard de la Loi. Bref, le dieu de Jésus contre celui de la Loi et de ses représentants. Apparemment, le second l’a emporté, et depuis lors, rien ne s’est passé. On comprend la cruelle déception de ceux qui y avaient cru, déception encore accentuée par ce qui a eu lieu le matin même. Des femmes sont arrivées avec une information troublante – la tombe vide, une vision : un espoir peut-être ? Mais une rapide vérification a suffi à l’enterrer. Amère déconvenue.

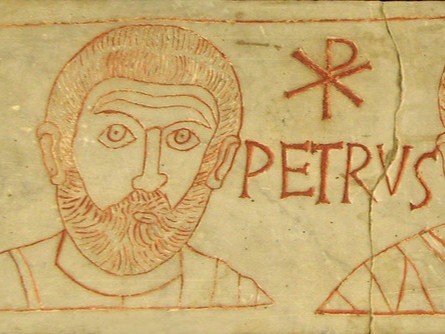

Voilà pour l’atmosphère lourde qui caractérise la première partie du récit. La fin est bien plus enlevée. Dès qu’ils ont reconnu Jésus vivant, bien qu’il ait disparu au moment même, Cléophas et son compagnon se relèvent – un des verbes servant à dire la résurrection – et font rapidement le chemin en sens inverse pour aller raconter leur expérience avec Jésus à ceux qu’ils avaient quittés quelques heures plus tôt. Pour eux, tout a changé, de même d’ailleurs que pour les compagnons qu’ils retrouvent. Si sceptiques en entendant les femmes le matin même, ils partagent à présent ce qu’ils prenaient pour un délire (« Le Seigneur a réellement été ressuscité »). Quant à Simon-Pierre, qui était resté interdit devant les bandelettes posées où était le cadavre de Jésus avant de rentrer piteusement chez lui (cf. Luc 24,12), il a lui aussi reçu une apparition du Vivant, qui contredit définitivement la conclusion désabusée de Cléophas, « mais lui, ils ne l’ont pas vu ». Pour les deux disciples d’Emmaüs et pour les autres qui leur racontent l’expérience de Simon, la résurrection de Jésus devient leur propre résurrection.

Qu’est-ce qui fait basculer les choses pour ces deux hommes ? Une rencontre. Quelqu’un qui se fait proche d’eux, se préoccupe, interroge, fait parler, écoute longuement leur désarroi. Puis il les invite à considérer les événements, au-delà des apparences, à la lumière d’une parole qui les éclaire autrement, fait percevoir ce qu’ils cachent dans les profondeur secrètes où Dieu est à l’œuvre. Et de convoquer Moïse, les prophètes et « toute l’Écriture » pour jeter une lumière inédite sur les événements que les deux hommes ont vécu comme une tragédie personnelle. Ils ne s’en rendront compte qu’après : dès alors, leur cœur est brûlant d’une flamme qui repart dans les cendres, d’un espoir qui renaît. Voilà pourquoi ils n’ont aucune envie de laisser partir cet inconnu dans la nuit : c’est qu’avec lui l’obscurité n’est plus totale. L’homme s’attarde, s’attable, bénit et partage le pain, comme une invitation à vivre, et à vivre dans le partage et le don (on notera l’imparfait du verbe « donner », comme si le geste restait suspendu). Ils ne peuvent alors que reconnaître celui dont toute la vie est contenue dans ce geste ultime, le partage du pain rompu.

« Prenant le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donnait. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ». En alignant une série de verbes, la phrase de l’évangéliste constitue une réminiscence significative : ce sont les verbes qui, dans la traduction grecque de Genèse 3,6-7, décrivent l’erreur fondamentale des humains.

Genèse

Ayant pris du fruit

(la femme) mangea

et elle donna aussi à son homme avec elle et il mangea

et s’ouvrirent les yeux des deux

et ils connurent qu’ils étaient nus…

Luc

prenant le pain

(Jésus) prononça la bénédiction

et ayant rompu, il donnait à eux

et d’eux s’ouvrirent les yeux

et ils le reconnurent.

La séquence des verbes « prendre, donner, s’ouvrir et (re)connaître » est identique, mais les différences sont capitales. Le double « manger » d’Adam et Ève (chacun consommant de son côté) disparaît et laisse place à la bénédiction et à la fraction du pain. Jésus remplace le manger, geste d’accaparement, de prise pour soi seul, par deux autres gestes : bénir est une manière de rendre grâce pour le don tout en reconnaissant le donateur, Dieu ; rompre le pain est le geste du partage et suppose la reconnaissance de l’autre. Le résultat a beau être signalé par les mêmes verbes, il est tout différent : en Éden, les humains découvrent leur faiblesse, leur fragilité ; puis, la convoitise ayant semé la méfiance, ils se cachent l’un à l’autre ; à Emmaüs, les aveugles se mettent à voir et reconnaissent celui qui leur ouvre les yeux. Leur témoignage manifestera ensuite qu’ils sont entrés dans la foi.