Je le disais ci-dessus : ce texte rebute souvent les fidèles qui le lisent parce qu’il raconte un fait de guerre où le vainqueur n’est autre que le dieu d’Israël. Tout à tour général, tacticien, sentinelle, saboteur, il mobilise les forces de l’univers pour terrasser la puissante armée du pharaon et libérer définitivement ses esclaves. Une telle image de Dieu est difficile : elle semble contredire la représentation du dieu amour révélé par Jésus. Et l’on pourrait rêver d’un dieu qui utilise des moyens non violents pour mettre fin à l’esclavage des Israélites en Égypte. Mais voilà ! Ce n’est pas ainsi que les auteurs du texte ont choisi de raconter l’exode. Ils ont opté pour l’épopée, et l’on sait qu’une épopée exagère et caricature volontiers des « faits ». Elle a même tendance à les inventer pour inviter à fêter le bonheur de la victoire, de la délivrance et à célébrer le libérateur. Faire taire un instant ces réticences bien compréhensibles, permet de découvrir ce que ce récit cherche à dire.

L’histoire est racontée de telle sorte que le lecteur ou la lectrice bénéficie de nombreuses informations que la plupart des personnages de l’histoire ignorent. Ainsi, on entend ce que le Seigneur dit en privé à Moïse, grâce à quoi on comprend peu à peu sa tactique : placer Israël à un endroit bien précis, près de la mer, après l’avoir fait tourner en rond pour attirer le pharaon et son armée ; quand la poursuite est sur le point d’aboutir, fendre la mer en deux pour en faire un piège et y faire entrer Israël, dans l’espoir que l’avidité des Égyptiens les poussera à suivre ; une fois ceux-ci entrés, refermer les eaux sur eux, les y précipiter pour s’en débarrasser définitivement. Par ailleurs, le récit relate les actions guerrières de Dieu dont les personnages ne peuvent percevoir que les effets : pousser Pharaon à l’erreur en l’encourageant à persister dans sa décision de poursuivre les fuyards ; déplacer la colonne de feu et de nuée pour l’interposer entre les deux camps une fois la jonction opérée ; repousser les eaux au moyen du vent et mettre à sec le milieu de la mer ; au matin, jouer les éclaireurs puis les saboteurs pour neutraliser la puissance des chars ; enfin précipiter l’ennemi dans la mer au moment où il tente de fuir pour échapper au piège.

Bref, tout est mis en œuvre dans le récit pour que le lecteur, la lectrice perçoive clairement que le Seigneur exerce son pouvoir de maître de l’histoire quand il s’agit de libérer les esclaves du tyran qui les a réduits en esclavage, les a opprimés et avait même l’intention de les exterminer en faisant mourir les garçons à peine nés (voir Exode 1). Autrement dit, le récit est composé pour que nous soyons témoins de la « gloire » du Seigneur. La stratégie narrative destinée à nous y amener se met en place dès le début, quand le récit nous surprend en racontant comment le Seigneur fait subitement volte-face. Lui qui poussait les Israélites à s’éloigner de l’Égypte en toute hâte et sans être confrontés à un danger, voilà qu’il ordonne à Moïse de les ramener en arrière et l’informe qu’il va faire en sorte que le pharaon et son armée se lancent à leur poursuite ! Quelle mouche l’a donc piqué ? Il le révèle au même Moïse : il veut montrer qui il est, et combien grande est sa maîtrise (sa « gloire »), de sorte que les Égyptiens le reconnaissent enfin. Jusqu’ici, en effet, ils n’ont jamais vraiment voulu savoir qui il est, ni reconnaître ses droits sur les fils d’Israël (voir Exode 5,1-2). Mais doit-il pour cela exposer son peuple à la guerre, au risque que, par peur de mourir, il retourne vers son ancien maître ?

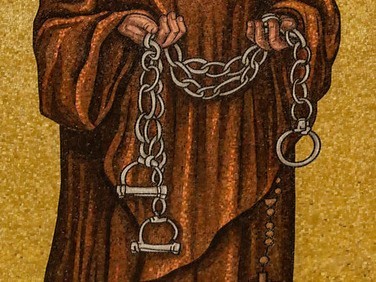

En réalité, à lire attentivement le récit, on s’aperçoit que le vrai but de Dieu est différent et ne concerne pas l’Égypte, mais Israël. Je m’explique. Quand les Israélites voient l’armée de Pharaon s’approcher alors qu’ils campent paisiblement au bord de la mer, ils se mettent à paniquer : ils se voient faits comme des rats, coincés entre la puissante armée et la mer, entre le retour à l’esclavage et la mort par noyade. Ils crient vers le Seigneur, puis, en l’absence de réponse, ils se tournent vers Moïse. Ce qu’ils lui disent est clair. En reprochant à leur leader de les avoir tirés de l’esclavage, ils lui disent : « Laisse-nous être esclaves de l’Égypte, car mieux vaut pour nous être esclaves de l’Égypte que mourir dans le désert ». Ils prétendent avoir dit cela à Moïse en Égypte. En réalité, c’est ce qu’ils lui disent maintenant : entre l’esclavage et la mort, le choix est simple ! Ainsi, alors que Pharaon vient reprendre manu militari les esclaves dont il pense qu’il n’aurait jamais dû les laisser partir, ces derniers regrettent d’être partis et sont prêts à se jeter dans les bras de leur ancien maître. Bref, en mettant les fils d’Israël dans cette situation, le Seigneur les met au pied du mur : veulent-ils l’esclavage ou la liberté ?

Mais Dieu a un joker : Moïse. Témoin de la peur qui pousse les Israélites à préférer l’esclavage, il intervient, fort de sa confiance en Dieu. Il invite les Israélites à ne pas craindre et à laisser le Seigneur agir en vue de les « sauver » définitivement. C’est Dieu, dit-il, qui combattra : qu’ils se taisent et regardent. Mais en parlant ainsi, Moïse met Dieu au pied du mur lui aussi ! À lui d’intervenir, cette fois ! Son action va être décisive et elle se déroule en plusieurs temps. Il commence par s’interposer entre les deux camps au moyen de la colonne de feu et de nuée, pour protéger Israël de l’armée lancée à sa poursuite, bien sûr. Mais c’est aussi pour protéger Israël de lui-même et l’empêcher de se rendre aux Égyptiens comme il vient d’en émettre le vœu. Ensuite, en éclairant la nuit, il rend crédible l’appel à la confiance lancé par Moïse : voir clair quand on est menacé dans l’obscurité, c’est rassurant, en effet ; d’autant plus qu’ici, la lumière est le signe qu’Israël n’est pas seul. Quand ensuite Moïse étend le bras sur la mer, le Seigneur invite les fils d’Israël à aller de l’avant au lieu de rêver d’un retour en l’Égypte, à l’esclavage. En ouvrant un chemin au cœur des eaux, il encourage ceux qui disaient « plutôt esclaves que morts » à prendre le risque de mourir plutôt que de rester esclave. C’est là une forme de test : auront-ils assez confiance en ce que Moïse leur a dit du Seigneur, pour repousser la tentation de revenir en arrière ?

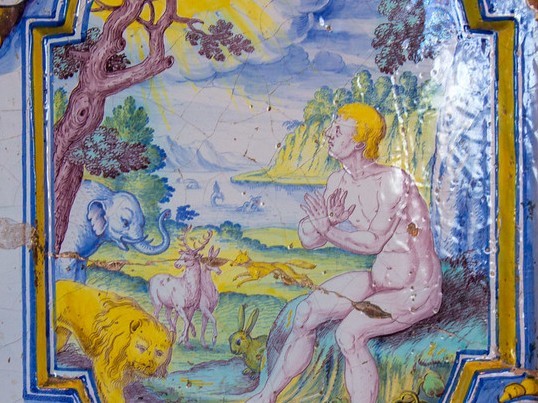

Lorsqu’il entre dans la mer, Israël renonce pour de bon à l’Égypte. Il se libère de la complicité qui, il y a un instant encore, le liait à son ancien maître. Voilà ce que le Seigneur avait en tête en ramenant le peuple près de la mer. Il voulait le libérer de son lien intérieur avec l’esclavage, auquel il était attaché par désir de sécurité. Il entendait lui apprendre la confiance qui pousse à oser la liberté et la vie. Pour cela, Dieu agit en refaisant le geste de la création : il sépare la terre sèche des eaux de la mer pour permettre la vie. De la sorte, il se montre maître des éléments du créé : le feu au moyen duquel il illumine les ténèbres de la nuit, le vent qu’il fait souffler avec puissance, l’eau de la mer qu’il maîtrise, et la terre qu’il fait apparaître. Pour donner naissance à un peuple libre, il déploie bel et bien sa puissance créatrice. Car c’est une naissance qu’Israël expérimente lorsqu’il sort de l’espace fermé et étroit qu’est l’Égypte vers un lieu ouvert à travers un canal humide (« les eaux formant pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche »).

Ainsi, loin de mettre Dieu en scène sous les seuls traits du guerrier, le texte le dépeint d’abord comme une force de vie – chose que l’on ne peut pas voir si l’on se laisse aveugler par l’image du dieu violent. Une autre image se dessine aussi : celle du pasteur qui prend soin de son troupeau, le conduit sur le chemin, le protège et le rassure quand il est agressé, et qui lui donnera bientôt à boire et à manger (Exode 15,22–16,32). À propos du passage de la mer, le Psaume 77,21 écrit, en effet : « Comme un troupeau, tu guidais ton peuple par la main de Moïse et Aaron ». En réalité, c’est ainsi que Dieu doit apparaître aux yeux d’Israël au cours de cette nuit. Son action de guerrier, il la réserve à l’armée lancée à la poursuite des esclaves. C’est contre elle qu’il déploie sa stratégie, c’est chez elle qu’il sème la confusion, c’est sa puissance qu’il neutralise en sabotant ses chars, c’est elle qu’il engloutit dans la mer où elle s’est imprudemment avancée dans son avidité insatiable . Du reste, ce que Moïse a annoncé aux fils d’Israël (« C’est le Seigneur qui combattra pour vous »), ce sont les Égyptiens qui le constatent quand ils reconnaissent enfin : « C’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ».

Les fils d’Israël reconnaîtront un autre visage du même dieu, donnant eux aussi raison à Moïse. Il leur disait : « Voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd’hui ; car vous qui avez vu les Égyptiens aujourd’hui, vous ne les verrez jamais plus ». Quand ils voient ces ennemis morts sur le rivage de la mer, ils y reconnaissent le signe de l’intervention divine et comprennent que « le Seigneur les a sauvés en ce jour-là de la main des Égyptiens » – et aussi de l’Égypte intérieure. Ils « craignent » le Seigneur, mais cette crainte est bien différente de la panique qui les a saisis à la vue de l’armée du pharaon : elle les pousse à se fier, non seulement au Seigneur, mais aussi à Moïse, puisque ses paroles d’invitation à la confiance se sont effectivement réalisées. C’est pourquoi, en Moïse, ils voient désormais « le serviteur du Seigneur ». Et alors que la peur des Égyptiens leur arrachait des cris, la crainte de Dieu les pousse à présent à chanter sa gloire, qu’eux aussi ont reconnue. C’était là sans doute un autre but du Seigneur : amener Israël à reconnaître ce qu’il est capable de faire quand est en jeu la liberté d’un peuple esclave dont la vie même était menacée.

Ce récit est essentiel au sens de Pâques. Il raconte un dieu qui libère les humains des liens qui les aliènent et les rendent esclaves d’eux-mêmes tout autant que des autres – un dieu qui les libère de ces liens, mais pas sans eux. Le peuple trouve la vie quand il consent à la perdre, s’il croit que la mort n’est pas le terme du chemin.