Les lectures des dimanches de Pâques (toutes du NT, malheureusement, et c’est le cas tout au long du temps pascal – un vrai carême de la Parole !) mettent en évidence les suites et les conséquences de la résurrection au sein du peuple nouveau rassemblé autour du Ressuscité et de Dieu qui l’a relevé de la mort. Cette communauté habitée par l’Esprit donné par Jésus prolonge sa présence auprès des personnes et des peuples et manifeste la fécondité de sa vie et de sa mort.

3ème Dimanche de Pâques

« Tu as changé mon deuil en une danse,

mes habits funèbres en parure de joie ! »

(Psaume 30,12)

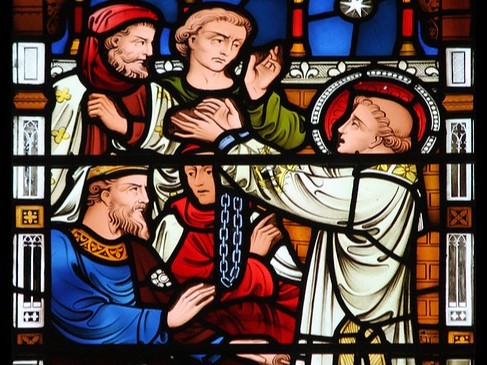

Crédit photo : Lawrence Lew op - Saint Etienne devant le Sanhédrin

Témoignage (Actes 5, 27b-32.40b-41)

Les apôtres comparaissaient devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »

[…] Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Sanhédrin, ils repartaient, tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus.

L’Église est fondée sur le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection de Jésus, signe que Dieu a cassé le jugement inique qui avait conduit le juste à la mort en croix. Ce témoignage est complété par l’enseignement : il est nécessaire en effet de faire connaître l’action et le message de Jésus, pour savoir qui est celui que Dieu a relevé des morts et ce qui a poussé les autorités religieuses judéennes à le condamner. Dans ces conditions, on comprend que ceux qui dispensent cet enseignement rencontrent la même opposition de la part de ces autorités. Le procès relaté au chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres en est un bel exemple. Le récit est stylisé, comme souvent dans ce livre, l’essentiel tenant moins au fait raconté qu’au message auquel il sert de support.

Dans les premiers chapitres des Actes, le succès de la prédication des apôtres est présenté comme une conséquence de la résurrection. Le sanhédrin et le grand prêtre – qui ont autorité pour juger des affaires internes au judaïsme – sont indisposés par cet enseignement : ceux qui y adhèrent risquent, en effet, de se retourner contre ceux qui ont condamné Jésus, ne serait-ce qu’en délaissant l’enseignement au nom duquel il a été condamné. C’est du moins ainsi qu’ils perçoivent les choses quand ils accusent les apôtres de vouloir « faire retomber sur nous le sang de cet homme ». Car, avec toute l’autorité qui est la leur, ils ont interdit aux apôtres de continuer à parler de Jésus, mais la force intérieure que la résurrection a insufflée chez ces derniers ne se laisse pas arrêter par ce genre d’oukase. Aussi, quand les apôtres sont arrêtés et traînés devant le tribunal suprême, plutôt que se défendre, ils contre-attaquent.

Dans leur discours, les apôtres mettent directement en cause l’autorité des chefs religieux : à leurs yeux, cette autorité n’est rien qu’humaine. Ils doivent donc l’ignorer si Dieu le leur demande. Et de raconter pourquoi ils peuvent dire que ceux qui leur interdisent de parler se sont définitivement décrédibilisées : ils se sont opposés à Dieu lui-même, comme le manifeste clairement la résurrection de Jésus. Par celle-ci, Dieu a relevé des morts celui qu’ils ont mis à mort : ce supplicié est un prince, un sauveur puisqu’à travers lui, Dieu offre à Israël une chance de conversion et de retour en grâce. Comment ceux qui en sont témoins pourraient-ils le taire ? Ne sont-ils pas poussés par l’Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent – à lui plutôt qu’aux hommes qui prétendent être ses représentants autorisés ?

Mais que cachent les […] que j’ai ajoutés mais que le censeur liturgique a soigneusement évité d’écrire pour signaler qu’il allégeait la tâche de la pauvre lectrice ou du pauvre lecteur ? D’abord, il a omis la réaction des membres du sanhédrin, tellement furieux de la contre-attaque de Pierre et de ses amis qu’ils veulent les tuer. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que Gamaliel, un sage estimé de tout le peuple, se lève et se met à parler, après avoir fait sortir les apôtres. Il tient un raisonnement assez simple : faites attention, dit-il, à ce que vous allez faire à ces gens (les apôtres). Si leur entreprise ne vient pas de Dieu, pourquoi s’énerver ? Elle cessera d’elle-même – et il donne des exemples de mouvements religieux récents qui ont rapidement fini en eau de boudin. Mais si cela vient de Dieu, ajoute-t-il, rien ne pourra s’y opposer durablement. Mieux vaut donc ne pas prendre le risque de s’opposer à Dieu en se réclamant de lui.

Ce que dit Gamaliel manifeste qu’au contraire des autres membres du tribunal suprême, il sait prendre du recul et relativiser sa propre position. Après tout, pense-t-il, quand les apôtres disent qu’ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, il n’est pas impossible qu’ils aient raison et que Dieu soit effectivement de leur côté. Bref, ce docteur de la loi sait qu’il est facile de se faire des illusions et de se payer de mots. L’autorité dont quelqu’un est dépositaire quand il exerce une responsabilité religieuse ne le protège aucunement de ce danger — peut-être même l’y expose-t-elle davantage. Une belle figure d’autorité (religieuse de surcroît) capable de se remettre en question. À ce point, est-il encore utile de se demander pourquoi le censeur a sorti ses ciseaux ? Mieux vaut ne pas donner des idées aux pratiquantes et pratiquants du dimanche ?

Cette intervention (pas celle du censeur, mais de Gamaliel) sauve la vie des apôtres, leurs censeurs se contentant de les faire flageller (comme Jésus) et de rabâcher leurs vaines interdictions, avant de les relâcher, les laissant à la joie d’avoir imité leur maître…

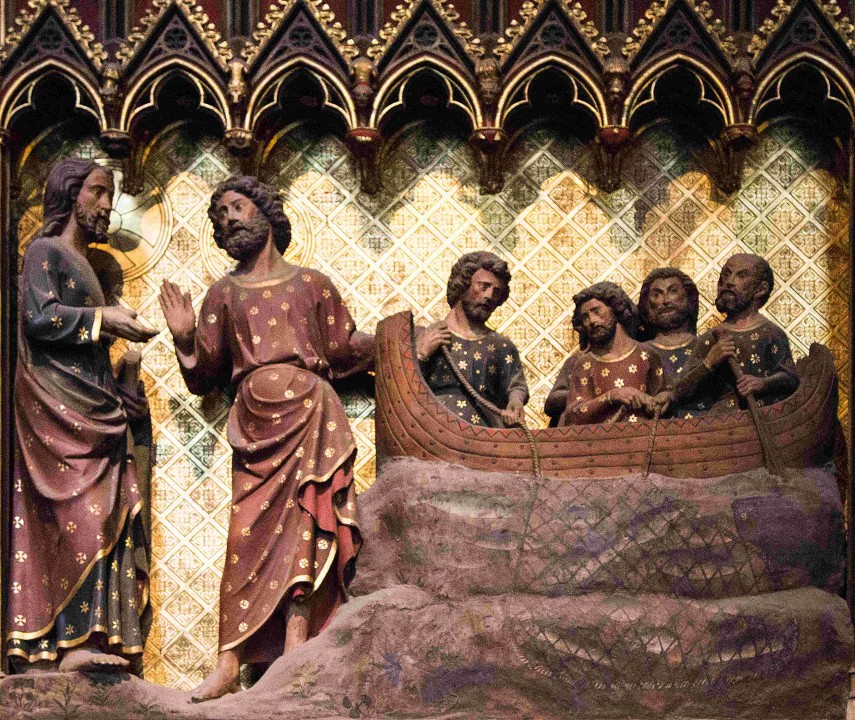

Crédit photo : Lawrence Lew op

Retour à la pêche ! (Jean 21,1-19)

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, as-tu de l’amitié pour moi, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : j’ai de l’affection pour toi. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, as-tu de l’amitié pour moi ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : j’ai de l’affection pour toi. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, as-tu de l’affection pour moi ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « As-tu de l’affection pour moi ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que j’ai de l’affection pour toi. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Accompagne-moi. »

153 gros poissons. Quel est ce chiffre ? Un tas d’explications ont été données. Par exemple :

- St Jérôme (4e s.) disait qu’il y avait autant d’espèces connues de poissons. Le nombre renverrait donc à une forme de totalité dans l’unité, puisque le filet ne se déchire pas.

- St Augustin (en délicatesse avec le précédent) pensait à la somme des chiffres de 1 à 17 (1 + 2 + 3 + 4… + 17 = 157 – c’est un « nombre triangulaire ») ; or, disait-il, 17 est la somme de deux chiffres de plénitude : 7 et 10.

- Un rabbin ajouterait que ce chiffre 17 cache le nom du Dieu d’Israël, YHWH : c’est, en effet, la somme des unités de la valeur chiffrée des consonnes de ce nom (1 + 0 + 5 + 6 + 5).

- D’autres ont pensé à la somme des lettres de l’expression hébraïque QHL H’HBH (lu qehal ha’ahabah), qui signifie « communauté de l’amour ».

- En plus sophistiqué, on s’est référé à Ézéchiel 47,8-10 : le prophète voit une source coulant du Temple vers la mer Morte qu’elle assainit au point de la rendre poissonneuse. Ainsi, on peut y jeter les filets, précise le prophète, « d’Eyn-Gadî jusqu’à Eyn-Églayim ». Or GDY (Gadî) = 17 et ‘GLYM (Églayim) = 153. Dans le 4e évangile, le vrai temple est Jésus, qui a évoqué l’eau sortant de son cœur transpercé en disant, « De son cœur couleront des fleuves d’eau vive » (Jean 7,37-39). En lien avec Ézéchiel les 153 poissons diraient de façon imagée que la mort de Jésus permet la restauration de la terre et des humains qui la peuplent.

Bref, vous avez l’embarras du choix (et une idée de l’inventivité de ceux qui scrutent les textes bibliques) !

Ce chiffre énigmatique suggère que le récit de la « pêche miraculeuse » (que Luc situe au moment de l’appel des premiers apôtres, et dont Marc et Matthieu ne disent rien) est une parabole qui illustre la fécondité de la résurrection de Jésus. Elle manifeste que l’événement de Pâques fonde l’Église et sa mission. Tant que Jésus n’est pas là, le travail des pêcheurs est stérile, et ils sont plongés dans la nuit. Mais au matin, quand la lumière se lève (cf. Jean 1,9), Jésus est là et sa présence change tout : écouter sa parole rend l’action des disciples féconde. Et comment ! Voici qu’ils rassemblent un nouveau peuple de Dieu (voir les sens possibles de 153). Cette fécondité inattendue permet de reconnaître la présence du ressuscité avec qui les disciples partagent le repas eucharistique (préfiguré par la multiplication des pains et des poissons, ainsi que le raconte Jean 6).

Si la pêche figure la mission des disciples et la naissance de l’Église, fruit de la résurrection, le dialogue avec Simon-Pierre évoque la question des responsables de ce peuple nouveau. Pierre a déjà été mis en évidence dans le récit de la pêche. Ici, Jésus l’interpelle pour lui confier un rôle spécial dans le groupe des disciples. Sa confiance s’exprime de façon particulière. Jésus choisit en effet celui qui l’a renié trois fois, une scène que la triple question rappelle immanquablement. Son choix de Simon est fondé sur l’amour encore bien imparfait dont ce dernier fait preuve envers Jésus : il est de l’ordre de l’affection spontanée ; comme le reniement l’a montré, Pierre n’est pas prêt pour l’amour don de soi. Il le reconnaît d’ailleurs sans détour, peiné quand, la troisième fois, Jésus lui demande s’il éprouve de l’affection pour lui. Mais pour Jésus, cela suffit : c’est un premier pas sur un chemin qui mènera Simon-Pierre à donner sa vie pour lui, plus tard. Il suffit pour l’instant qu’il continue à prendre Jésus comme compagnon de route. Il sera alors un bon berger pour les brebis qui lui sont confiées.

Le service pour lequel Jésus choisit ce disciple est décrit comme celui de quelqu’un qui prend soin d’un troupeau qui n’est pas le sien (« mes brebis », dit Jésus). Il ne suppose aucun mérite personnel, aucune « perfection » : cela ferait courir le danger de se croire supérieur, ou pire, d’agir dans cet esprit. Cette tâche suppose plutôt la conscience de sa propre fragilité, et le désir sincère de marcher avec Jésus sur le chemin, jusqu’à lui être conformé.

Crédit photo Lawrence Lew op