Une victoire collective (Exode 17,8-13)

L’extrait retenu pour ce dimanche relate un épisode situé presqu’immédiatement après la sortie d’Égypte. Après l’épreuve de la soif (Exode 15,22-27 et 17,1-7) et de la faim (ch. 16), survient une troisième menace pour la vie des esclaves récemment libérés : l’agression de nomades du désert, les Amalécites. La première ligne est une sorte de titre qui introduit cette scène de combat, tout en indiquant clairement qui est l’agresseur.

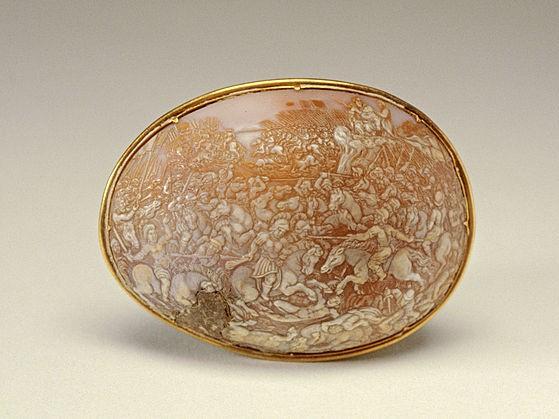

Les Amalécites arrivèrent et combattirent Israël à Rephidim. Moïse dit à Josué : « Choisis pour nous des hommes, fais une sortie, combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit comme Moïse lui avait dit, en combattant les Amalécites, alors que Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il reposait sa main, Amaleq était le plus fort. Les mains de Moïse se faisant lourdes, ils prirent une pierre, la placèrent sous lui et il s’assit dessus, tandis qu’Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha d’Amaleq et de son peuple au tranchant de l’épée.

Ce bref récit met en évidence non pas le combat en lui-même, mais la façon dont Israël en sort vainqueur. Moïse en décrit le dispositif en parlant à Josué. Dans le récit biblique, c’est la première apparition de ce personnage, appelé à jouer un rôle important par la suite. Sa tâche est ici de rassembler des hommes pour défendre le peuple face à l’agression ennemie. Ces anciens esclaves à peine libérés ne sont pas entraînés (même s’ils sont équipés pour le combat, comme il est dit en Exode 13,18). Mais qu’à cela ne tienne : le nom de leur chef Yehôshoua est tout un programme. Il signifie « le Seigneur est secours » ou « salut » – en grec Ièsou (Jésus). En appelant cet homme à réunir une troupe, Moïse remet au Seigneur lui-même le soin de protéger Israël. Que menacent en effet les Amalécites, sinon ce que Dieu vient de donner aux Israélites en les tirant d’Égypte, à savoir la vie et la liberté ? Juste avant le début de cet épisode, le récit rappelle le doute formulé par les Israélites peu de temps auparavant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » (fin du v. 7). Le triomphe final de Josué y apporte une réponse éclatante.

Ce triomphe, en effet, n’est pas vraiment remporté sur le champ de bataille. L’essentiel, selon notre récit, se passe en haut de la colline dominant le théâtre des opérations. Moïse lui-même l’annonce à Josué en lui exposant le dispositif devant mener à la victoire : « Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main ». Dès sa première apparition dans le récit (en Exode 4,2-4), ce bâton est le signe au moyen duquel Moïse doit manifester que Dieu l’a choisi pour agir en son nom et que, pour ce faire, il lui délègue son pouvoir. Moïse l’a abondamment utilisé au cours du bras de fer qui a opposé le Seigneur à Pharaon et s’est achevé par la libération des esclaves israélites. Dans la scène qui précède l’attaque d’Amaleq (scène déjà située à Rephidim, Exode 17,1), c’est avec ce même bâton que Moïse a exécuté l’ordre de Dieu en frappant un rocher dont l’eau a jailli pour abreuver les gens assoiffés (17,5) : c’est ainsi que le Seigneur répondait en acte aux murmures du peuple.

Traditionnellement, le geste de Moïse consistant à lever les mains est compris comme un geste d’intercession, de prière – c’est ce que suppose le choix de cette lecture en lien avec le passage de Luc concernant la prière insistante (voir ci-dessous). Mais le texte de l’Exode ne dit rien qui aille en ce sens. L’expression utilisée ici, « lever la main », n’est pas celle que l’on rencontre en contexte de prière (Psaume 28,2, par ex.). Elle intervient plutôt « dans des contextes où il est question d’affirmer son pouvoir ou sa liberté » (J.-L. Ska, Le livre de l’Exode, Paris 2021, p. 111 : voir par ex. Exode 14,8 ou Isaïe 26,11). Ici, en levant la main tenant le bâton de Dieu, Moïse affiche l’autorité du Seigneur : c’est de son pouvoir et de lui seul que dépend la force des combattants. C’est ce qu’illustre la phrase : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël l’emportait. Quand il reposait sa main, Amaleq l’emportait ». Aaron et Hour l’ont bien compris puisqu’ils font le nécessaire pour que les mains fatiguées de Moïse tiennent bon jusqu’à ce que la victoire de Josué soit totale. Cette guerre n’est pas celle de Josué ni celle de Moïse, mais celle de Dieu lui-même qui secourt son peuple et manifeste ainsi sa volonté de vie pour lui.

Un détail mérite d’être relevé : le mot traduit « rester ferme » dans la traduction liturgique (comme dans d’autres, d’ailleurs) est un substantif : « ses mains furent ’èmounah ». Ce terme est construit sur le verbe ’amén, « être solide, ferme », et son sens le plus fréquent est « confiance », « fidélité », ce qui amène Henri Meschonnic à le traduire ici « foi et fermeté ». Un double sens n’est dès lors pas à exclure. Ce ne sont pas seulement les mains de Moïse qui restent fermes grâce à ses deux acolytes, c’est aussi la confiance de ces trois hommes dans le Seigneur, maître du combat. En ce sens, la victoire sur l’agresseur est le résultat de l’étroite coopération entre Dieu et son peuple : Moïse, Aaron, Hour, Josué et ceux qui, avec lui, luttent « jusqu’au coucher du soleil ».

En réalité, le texte ne s’achève pas là. En guise d’épilogue, une clé de lecture est ajoutée (v. 14-16).

Le Seigneur dit à Moïse : « Écris cela dans le livre en souvenir, et mets dans les oreilles de Josué que je veux effacer le souvenir d’Amaleq de dessous le ciel ». Et Moïse édifia un autel et il l’appela « Le Seigneur : mon étendard ». Et il dit : « Puisqu’une main (est) contre le trône du Seigneur, guerre du Seigneur contre Amaleq de génération en génération ».

L’ordre divin est étrange : si l’incident est consigné par écrit « pour mémoire », comment le souvenir de l’adversaire pourra-t-il être effacé ? Il y a là un paradoxe à tenir. Il importe de se souvenir de cette bataille pour ce qu’elle signifie, à savoir que s’en remettre à Dieu est la clé de la victoire face aux agressions. Mais il importe tout autant d’effacer le souvenir de l’agresseur car il a été seulement l’occasion de la leçon dont il faut se souvenir. Dans sa réaction, Moïse écho successivement à chacune des deux parties de ce que le Seigneur lui a dit. D’une part, en mémoire de l’intervention salvatrice de ce Dieu, il érige un autel dont le nom rappelle le bâton levé comme un étendard de liberté. D’autre part, interprétant la seconde partie de la parole divine, il affirme que l’agression dont Israël a été l’objet était dirigée en réalité contre le Seigneur dont Amaleq défiait la souveraineté sur son peuple. C’est pourquoi – c’est du moins ce que Moïse comprend alors – Dieu déclare la guerre à Amaleq et à ceux qui, comme lui, ont cette prétention. Attention : Dieu, pas Israël ! Pourtant, rappelant l’incident 40 ans plus tard, Moïse dira aux Israélites qu’ils sont le bras armé de Dieu (comme quoi, même les « hommes de Dieu » ne sont pas les derniers à trahir ce qu’ils sont censés servir et à corriger Dieu à l’occasion) : »Souviens-toi de ce que t’a fait Amaleq quand vous étiez en route en sortant d’Égypte… Lorsque le Seigneur ton dieu, t'aura accordé le repos loin de tous les ennemis alentour dans le pays qu'il te donne en héritage pour que tu en prennes possession, tu effaceras le souvenir d'Amaleq de dessous le ciel. N'oublie jamais !« (Deutéronome 25,17.19). Une rhétorique guerrière à laquelle le premier ministre de l’État d’Israël a fait écho en octobre 2023 : en citant la première phrase du texte biblique, il assimilait l’ennemi sanguinaire du moment à Amaleq. Il s’est défendu alors de donner à penser qu’un génocide s’imposait. Deux ans plus tard, on jugera sur pièce.