Une dédicace d’église qui supplante la liturgie du dimanche.

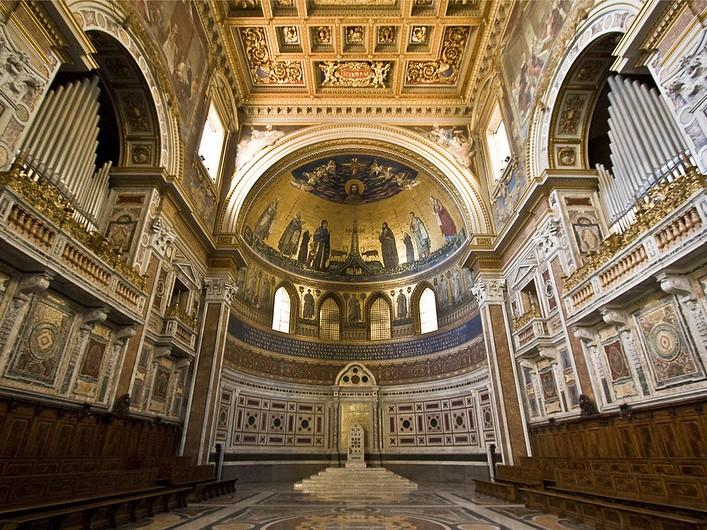

Même s’il s’agit de la cathédrale de Rome, le siège de Pierre et de Paul, la chose reste étonnante. Cette basilique est la première église officielle, consacrée au Christ rédempteur au temps de Constantin par le pape Sylvestre. En cela, elle est considérée comme la mère de toutes les églises, un titre écrit sur le fronton : Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput (« mère et tête de toutes les Églises de la Ville et du monde »). Elle représente en quelque sorte l’universalité de l’Église (catholique !), une universalité cependant enracinée dans un lieu particulier. C’est seulement à partir du 9e siècle qu’elle a été associée à St Jean Baptiste (en raison de la présence d’un baptistère), à qui a été lié ensuite l’autre Jean, l’évangéliste. D’où son titre officiel, Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Ioannis Baptistae et Ioannis Evangelistae in Laterano (le nom Latran vient probablement de la famille romaine qui possédait des terres en cet endroit).

Le terme « église » est en réalité une métonymie. L’édifice est ainsi nommé parce que le peuple « convoqué » par Dieu (ekklèsia) s’y réunit pour célébrer la victoire du Christ sur la mort (voir ci-dessous la métaphore faisant l’objet de la 2e lecture). En ce sens la forme en croix n’est pas un hasard. Elle fait mémoire de la façon dont Dieu donne la vie à travers la mort de son fils. Et puisque, comme le dit Paul (Romains 12,5 ; 1 Corinthiens 12,27), l’assemblée des croyants est le « corps du Christ », cette forme dit quelque chose du peuple assemblé et de ce qu’il est appelé à être : la présence du Christ donnant sa vie pour que le mal soit vaincu par l’amour et traversant la mort pour manifester la victoire de la vie. Par sa forme, l’église rappelle donc au peuple qui s’y réunit sa vocation essentielle : être présence du Christ au monde par la parole et l’action. En cela, la liturgie eucharistique, avec ses deux parties essentielles, rappelle ces deux facettes de ladite vocation. La liturgie de la Parole donne vie à l’autre « corps du Christ » que sont les Écritures proclamées et entendues pour nourrir le désir de vivre selon l’Évangile. Quant à la liturgie du pain partagé, elle est aussi celle aussi du « corps du Christ », en acte cette fois, puisque le geste de la Cène constitue la quintessence de l’agir de Jésus pour ses disciples et pour tous : un don de soi total qui nourrit et donne force.