De Pie V à Napoléon

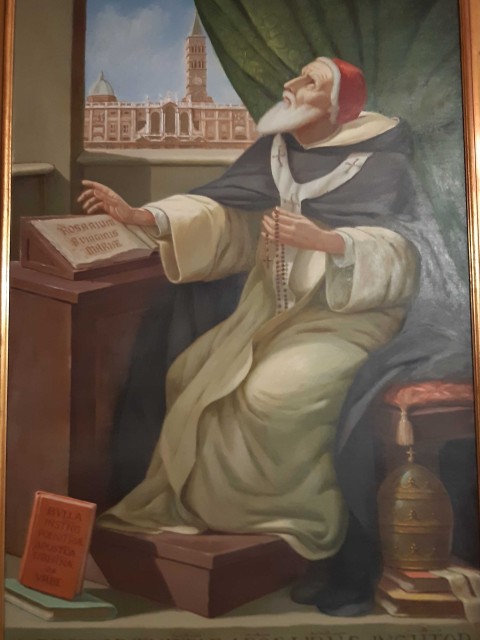

Par une bulle datée du 1er septembre 1568, le pape dominicain Pie V institua le collège des confesseurs de Santa Maria Maggiore. Cette décision s’inscrit dans le contexte post-tridentin, une époque où de nombreuses réformes s’imposaient dans l’Église, fondées sur les décrets du Concile de Trente. La pratique de la confession dans les basiliques pontificales nécessitait notamment une organisation plus rigoureuse.

Jusqu’alors, les confesseurs de Santa Maria Maggiore étaient issus tant du clergé séculier que de divers ordres religieux. Pour renforcer la coordination, Pie V réduisit leur nombre de douze à six, confiant désormais cette mission à un seul ordre : les Dominicains. Il chargea la province romaine, par l’intermédiaire du prieur du couvent de la Minerve ou du provincial agissant en tant que vicaire, de veiller à la bonne application de la bulle.

Près de 250 noms à ce jour

Depuis lors, une longue lignée de confesseurs a officié à Santa Maria Maggiore. Une liste de près de 250 noms figure dans l’ouvrage du père Gerardo Cappelluti, membre de la province romaine et lui-même confesseur à partir de 1980 jusqu’à sa mort en 2008, intitulé Il Collegio Apostolico della Penitenzieria di S. Maria Maggiore in Roma (Cité du Vatican, 1988). La plupart des informations de cet article sont tirées de ce livre. On y constate que la grande majorité des confesseurs provenaient de la province romaine ou d'autres provinces italiennes.

Cependant, même avant l’internationalisation du collège après 1955, on relève déjà la présence de noms espagnols, français et anglais dans la liste — des frères issus d'autres provinces, appelés pour contribuer à la dimension multilingue de la basilique.